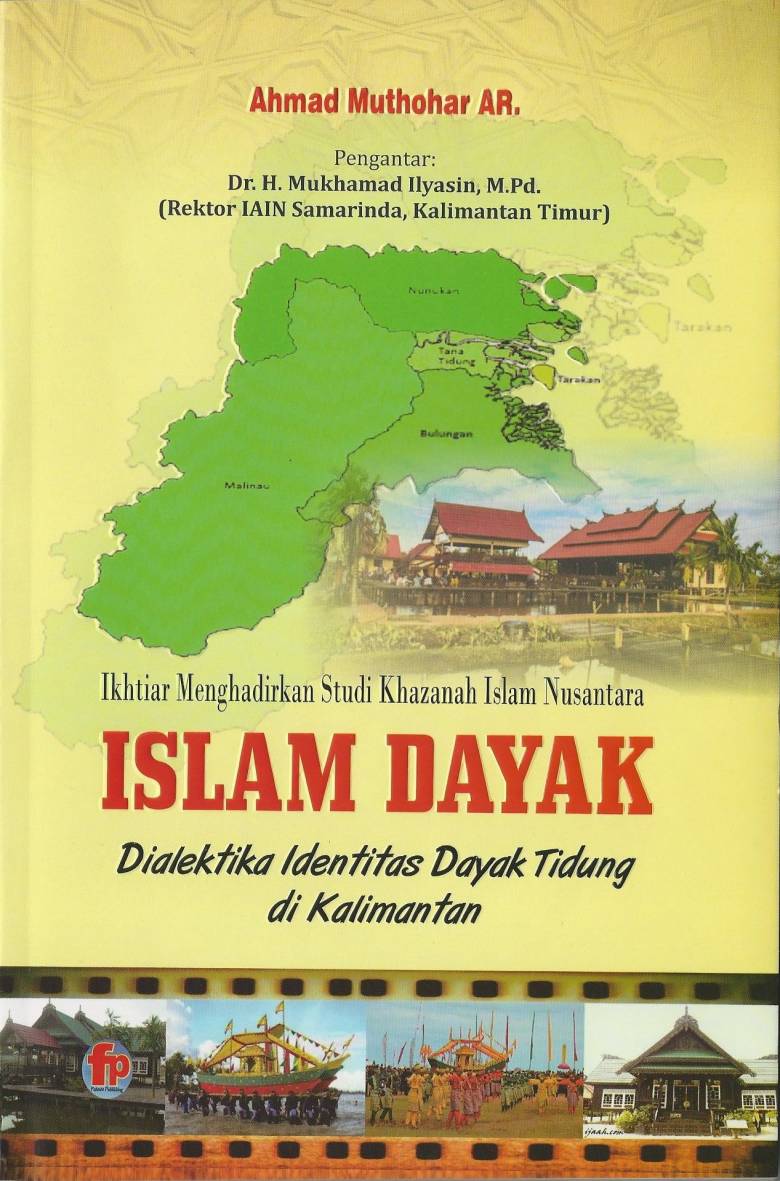

Islam Dayak, Dialektika Identitas Dayak Islam Nusantara

Judul: Islam Dayak

Penulis: Ahmad Muthohar

Tahun Terbit: 2016

Penerbit: Fatawa Publishing

Tebal: xx + 164

ISBN: 978-602-0887-13-5

Beberapa suku di Indonesia mempunyai identitas agama tertentu. Meski tidak semua anggota suku tersebut satu agama, namun karena agama tersebut adalah mayoritas, maka seringkali agama menjadi salah satu identitas dari suku tersebut. Paling tidak asosiasi agama tertentu terhadap suku tertentu sudah tertanam dalam benak kita. Kalau kita bicara Orang Bali, otomatis kita mengasosiasikannya dengan Agama Hindu.

Kalau kita bicara tentang orang Sunda atau Aceh, otomatis kita mengasosiasikannya sebagai Orang Islam. Kalau kita bicara tentang orang Batak Toba, sering kita menyangka bahwa mereka pasti Kristen, dan seterusnya. Padahal tidaklah selalu demikian. Ada orang Bali yang tidak Hindu dan ada suku Jawa yang Hindu. Ada banyak orang Batak Toba yang bukan Kristen. Ada orang Sunda yang beragama Katholik dan seterusnya.

Buku ini membahas perjumpaan Islam dengan suku Dayak Tidung. Penulis memaparkan bagaimana dialektika identitas ke-Dayak-an suku Tidung tetap bisa bertahan, meski mereka telah berjumpa dan memilih Islam sebagai agama mayoritas. Studi semacam ini sangat berguna untuk mendekonstruksi pandangan tentang Dayak dan memperkaya khasanah kajian Islam Nusantara.

Identitas suatu etnis adalah hasil pandangan pihak luar dan pandangan dari dalam etnis itu sendiri. Dalam kasus Dayak, pihak luar - khususnya para antropolog barat, banyak menyumbang stereotipe tentang ke-Dayak-an etnis-etnis yang ada di Kalimantan. Selain dari pandangan orang luar, pandangan dari dalam juga menentukan stereotipe etnis itu sendiri.

Dalam kasus etnis-etnis di Kalimantan, kelompok-kelompok etnis yang sudah memilih Islam sebagai agama etnik tidak lagi menyematkan kata Dayak di depan etnis mereka, atau setidaknya membiarkan diri mereka ditidak-Dayak-kan. Bahkan ketika etnis-etnis ini dimasukkan ke etnis lain yang memiliki kesamaan yang lebih kuat (agama misalnya) mereka tidak menolak. Atau mereka membangun etnis baru yang sama sekali berbeda identitas dengan etnis-etnis induknya.

Ketika sebuah komunitas bertemu dengan budaya baru yang berbeda dengan budaya mereka, maka akan terjadi sebuah proses dialektika. Dialektika mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, atau lengkapnya perubahan sosial-kebudayaan (hal. 44). Sebab tidak ada identitas yang obyektif dan statis yang tidak mengalami pergulatan-pergulatan dan perubahan (hal. 65).

Dalam membedah dialektika suku Tidung dalam perjumpaannya dengan Islam, Muthoha menggunakan pisau Teori Hegemoni dan Teori Resistensi (hal. 50). Dalam perjumpaan Tidung – Islam harus melihat bagaimana peran-peran kekuasaan dalam mengkonstruksi pembentukan identitas Dayak Tidung, perebutan-perebutan citra atas nama Dayak Tidung oleh elit-elit Tidung, perebutan otoritas adat baik secara personal, organisasi maupun kelembagaan Tidung, sekaligus dekonstruksi citra-citra Dayak Tidung yang selama ini terjadi (hal. 54).

Baca Juga: The History of Dayak (4)

Sedangkan melalui pisau teori resistensi kita bisa melihat dialektika identitas Dayak Tidung dalam relasi sosial agama dimana ada fenomena-fenomena resistensi komunitasnya baik tingkatan sederhana maupun tinggi. Dayak Tidung mesti juga dilihat sebagai komunitas yang berdaya dalam memperjuangkan komunitas diri berdasarkan kesadaran sosiologisnya (hal. 61).

Agama sebagai identitas suku juga terjadi kepada Suku Dayak di Kalimantan. Stereotipe yang sudah tertanam tentang Dayak adalah non Muslim dan non Melayu. Dayak dikonstruksikan sebagai etnis yang konservatif, tertutup, hidup komunal dalam rumah panjang di pedalaman dan non Muslim. Identitas yang demikian muncul dari kajian para antropolog Barat (hal. 9). Sementara identitas yang lebih baru adalah Dayak identik dengan Kristen dan non Melayu (hal. 11). Mereka diidentifikasikan sebagai penganut animisme dan kemudian Kristen.

Konstruksi sosial sudah dibangun sedemikian rupa sehinga identitas Dayak sebagai non Muslim dan non Melayu melekat begitu erat. Akibat dari konstruksi sosial yang demikian, maka identitas ke-Dayak-an mengalami pengaburan ketika tidak lagi non Muslim. Stereotipe ini menyebabkan penyebutan suku-suku Dayak yang memeluk Islam menjadi hilang label ‘Dayak’-nya. Kita menyebut Dayak Berusu, Dayak Kayan, Bayak Bahau, Dayak Lundayeh, sementara untuk Tidung, Paser, Banjar, Bakumpai tidak lagi disematkan kata Dayak di depan suku tersebut (hal. 140).

Entah apakah suku-suku yang sudah memeluk agama Islam segan memakai kata Dayak, atau mereka abai dan tidak peduli ketika tidak lagi disebut Dayak. Bisa juga keduanya benar.

Muthohar memotret dengan baik kasus suku Dayak Tidung dalam dialektikanya menentukan identitas. Muthohar berhasil membuktikan bahwa suku Tidung datang ke Kalimantan bersamaan dengan etnis lain yang sekarang disebut sebagai Dayak (hal. 74 – 79). Mereka bermigrasi pada saat dan asal yang sama dengan suku-suku yang sekarang disebut sebagai Dayak.

Dilihat dari asal dan waktu migrasi suku Tidung tidak berbeda dengan suku-suku lain yang menghuni Kalimantan. Tidung adalah merupakan Dayak dari sub suku (Dayak) Murut (hal. 68). Dari cerita rakyat yang dituturkan pun Suku Tidung berhubungan dengan suku-suku Dayak lainnya (hal. 80).

Dalam pembahasan tentang budaya (agama dan sistem kepercayaan), sekali lagi penulis buku ini juga berhasil membuktikan bahwa sebelum perjumpaan dengan Islam, banyak budaya yang sangat mirip antara Tidung dengan suku-suku Dayak lainnya (hal. 89). Bahkan budaya-budaya tersebut sebagian masih dipertahankan dan diberi nuansa Islam. Upacara-upacara yang berhubungan dengan siklus hidup, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian banyak yang sama atau setidaknya mirip.

Tidung berjumpa dengan Islam pada sekitar abad 13. Sebagai akibat dari globalisasi, terjadi perjumpaan agama-agama dari luar, khususnya Kristen dan Islam dengan suku-suku di Kalimantan. Perjumpaan ini menimbulkan dialektika di dalam suku tersebut. Ada proses yang dengan cepat menjadi identitas baru tanpa menghilangkan identitas utama mereka. Contohnya adalah penyerapan identitas Kristen bagi suku-suku Dayak pada umumnya.

Namun sering juga terjadi dialektika yang cukup tajam, karena identitas suku yang sudah terlanjur terpatok. Perjumpaan Islam dengan suku-suku Dayak di Kalimantan menimbulkan dialektika yang cukup dalam. Sebab Dayak sudah terlanjur distereotipekan sebagai non-Islam dan non Melayu. Demikian juga yang terjadi pada suku Dayak Tidung. Lebih rumit lagi karena beberapa sub suku Tidung tidak memeluk Islam sebagai agama etnisnya.

Baca Juga: Nilai Pancasila dalam Kehidupan Budaya Naik Dango Suku Dayak Kanayatn

Tidung adalah masyarakat dengan budaya tinggi. Mereka sudah memiliki sistem pemerintahan yang modern sejak abad 9 masehi (hal. 92). Meski berpindah-pindah pusat kerajaan, namun masyarakat Tidung sudah menjadi masyarakat yang memiliki pemerintahan yang tertata sampai dengan abad 16 masehi. Kerjaaan Tidung kuno ini tidak berlanjut setelah raja terakhir (perempuan) bernama Ikenaway menikah dengan Abdulrasid atau Datuk Raja Laut (hal. 93). Sejak saat itu kerajaan beralih menjadi kerajaan Tarakan dan Bulungan (hal. 93).

Dari penggantian nama Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tarakan dan Bulungan ini menimbulkan berbagai pertanyaan bagi saya. Dari sejak abad 16 inikah suku Dayak Tidung memilih Islam sebagai agama etnis? Sayang Muthoha tidak memberi kesimpulan dengan tegas tentang hal ini. Apakah munculnya nama Bulungan sejak pemerintahan Datuk Raja Laut juga akibat dari resistensi masyarakat terhadap hal kedatangan budaya baru? Muthoha juga tidak membahas dengan detail tentang hal ini.

Satu lagi yang juga tidak saya dapatkan dalam buku ini adalah corak Islam orang Dayak Tidung. Seperti di bagian awal buku ini, Muthoha menyampaikan bahwa kajian tentang Islam Dayak melalui kasus suku Dayak Tidung ini akan memperkaya kajian tentang Islam Nusantara. Namun sayang sekali corak Islam Tidung tidak terlalu dibahas dalam buku ini. Semoga Muthoha akan membahas corak Islam suku Dayak Tidung dalam buku berikutnya.

Dialektika untuk memilih identitas Dayak bagi suku Tidung yang sudah memilih Islam sebagai agama etnik masih terus berlangsung. Pilihan untuk tetap beridentitas Dayak akan membawa dampak baik bagi Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Utara khususnya. Sebab dengan demikian dekonstruksi terhadap identitas Dayak di Kalimantan bisa dilepaskan dari sentimen agama. Namun memilih tetap beridentitas Dayak juga berarti harus siap berhadapan dengan hegemoni Dayak yang sudah terpatri. Di titik inilah dialektika bisa membawa perubahan ke depan. Perubahan ke arah mana yang diinginkan bersama.

***