OBITUARI BERTHA - Cerita Bersambung (1)

Preambul:

Sesekali, membuat terobosan. Saya memutuskan untuk berbagi cerita bersambung di media sosial ini. Sumbangsih. Sebagai salah seorang yang dibaiat "Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia" (Leksikon Susastra Indonesia, 2000: 390), saya ingin memancing kreativitas kawan-kawan bersastra. Siapa nyana. Setelah ini, marak di Rubrik Sastra --yang kerap sunyi sepi ini-- aneka sajian gizi menu, mulai dari: puisi, cerpen, novelet, dan novel yang dimuat bersambung.

Saya memutuskan memuat kisahan seperti judul. Sebagai kail pertama.

***

#1

Spinner

HALIMUN masih menyisa putih pada celah-celah daun bungur. Ujungnya yang rimbun mengeluarkan kuntum bunga. Warna ungu seperti menderet cinta tak-bertepi menghiasi sepanjang jalan tol masuk bandara Soekarno-Hatta.

Aku melirik arloji di pergelangan tangan.

“Ehm, benar juga,” batinku. Tak keliru Brigjen Supardjo jelang Gestapu dulu bilang Jakarta tak pernah tidur! Subuh pun jalanan ibu kota negara tetap padat merayap.

Dari rumah aku sudah berangkat 3 jam sebelum keberangkatan. Kini tinggal 40 menit lagi akan boarding. Taksi yang kutumpangi berhenti persis di depan terminal 1-A. Aku buru-buru masuk ruang keberangkatan pesawat.

Ransel kulepas. HP kukeluarkan dari saku dan langsung masuk dalam box untuk di-screen. Namun, setelah lewat petugas pemeriksaan bandara, lagi-lagi aku sebal.

Tit, tit, tittt! Alat detektor berbunyi. “Apalagi sih, Pak?” tanyaku. “Orang bawa barang terlarang beneran kalian gak tahu. Saya yang gak bawa apa-apa malah dicurigai!” aku menunjukkan rasa kesal pada petugas. “Kalian memperlambat waktuku yang sangat berharga! Hanya membuat saya ditinggal pesawat.”

“Maaf, Pak! Ini prosedur. Alat kami mendeteksi logam di kepala ikat pinggang Bapak!”

“Asem!” kata saya seraya berlalu sesudah meraih semua barang bawaan.

Tiba di loket check in. Aku tunjukkan e-ticket dan KTP yang sudah disiapkan.

“Semua penumpang sudah boarding. Tinggal Mas!” ketus petugas. Senyumnya masih ramah. “Tinggal satu seat di muka, eksekutif. Mestinya ditinggal, tapi sepertinya Mas perlu jadi kami tunggu. Mas di 01-F. Gak ada bagasi?”

Aku menggeleng lalu mengangguk. Tak tahu bahasa tubuh yang tepat bagaimana menyatakan sesungguhnya. Antara bingung tak percaya. Benarkah sisa satu seat? Bukankah ini hanya trik saja agar aku merasa bersalah dan sebuah teguran halus karena datang terlambat?

Segera kumelangkah ke arah ruang tunggu dan hanya lewat saja di situ. Buru-buru menuju pesawat yang hanya menungguku untuk segera take off.

Sampai di pesawat, berdiri dua pramugari di muka pintu. Satunya tinggi semampai. Ketika berada di depannya, aku hanya sebahunya saja. Satunya lagi sedang, kulit kuning langsat, rambut lurus tergerai, senyumnya ramah.

“Aduuuh, Mas! Hampir saja ketinggalan pesawat,” celoteh yang tinggi semampai. Aku hanya senyum. Kemudian berlalu. Mencari seat-ku. Memasukkan ransel ke bagasi di atas. Duduk. Lalu mengunci sabuk pengaman.

Sejenak aku mencuri pandang ke arah pintu pesawat yang masih terbuka. Pramugari tinggi semampai jongkok. Ia akan menutup pintu pesawat. Ketika itulah darahku serasa berhenti mengalir. Pemandangan depan mataku sungguh menggoda.

Dari celah-celah kain kebayanya bermotif batik yang terbelah aku menyaksikan keindahan sempurna. Jantung serasa berhenti memompa dan menghentikan aliran darah ke segenap penjuru tubuhku.

Inikah namanya cinta pada pandang pertama? Aku serasa dibimbing melafalkan syair lagu lawas yang dipopulerkan kembali Sheila Majid.

***

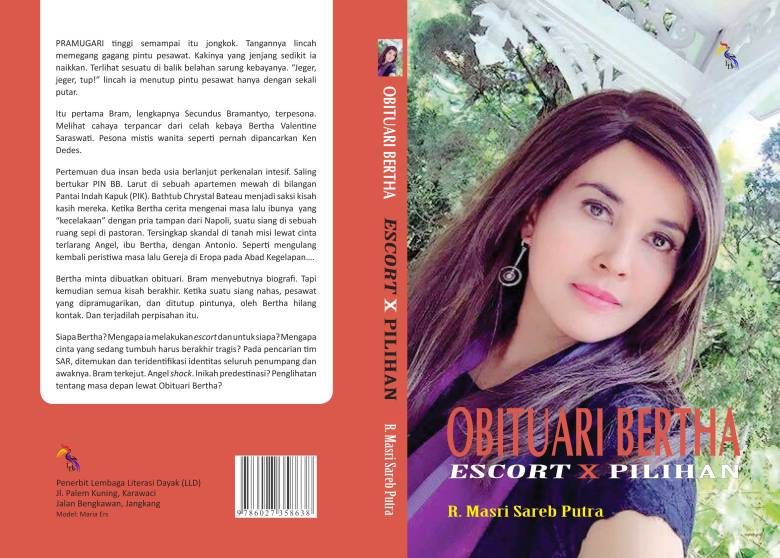

Pramugari tinggi semampai itu jongkok. Tangannya lincah memegang gagang pintu pesawat.

Kakinya yang jenjang ia naikkan sedikit. Terlihat sesuatu di balik belahan sarung kebayanya.

“Jeger, jeger, tup!” lincah ia menutup pintu pesawat hanya dengan sekali putar.

“Sukses!” ucapnya sembari mengosok-gosokkan kedua belah tapak tangannya. Jemarinya lentik. Cat kukunya tidak begitu terang warna alami. Aku memperhatikannya.

Raungan mesin pesawat yang semakin keras menandai lepas landas. Selama menukik ke udara dan belum stabil, pramugari penutup pintu minta izin duduk di sampingku. Seperti penumpang lain, ia kenakan sabuk pengaman sementara kawannya yang lain memperagakan alat keselamatan.

Betapa anggun dan cantiknya ia mengenakan kebaya polos sarung batik. Ia duduk dekatku. Belahan sarungnya ia biarkan menganga.

“Mas bro, maaf ya. Mau kuambilkan koran apa? Ingin baca apa?”

Aku jadi grogi. “Ehm… belum mau baca. Terima kasih.”

“Atau baca ini saja? Ada artikelku lho,” katanya. Ia menyodorkan berkala maskapainya. Ia tunjukkan halaman yang memuat artikelnya. Sebuah feature tentang upacara Naik Dango.

Ia terus mengajakku ngobrol. Banyak hal ditanyakannya. Yang tak kusangka ialah, “Mas bro sudah married?”

Aku tak menjawab. Kuanggap ia hanya melakoni tugas sebagai duta maskapai yang ramah tamahnya hanya dibuat-buat, bukan keluar dari hati yang murni.

“Ah, kamu hanya pura-pura ramah saja. Bukankah setiap pramugari sebagai front liner berhubungan langsung dengan penumpang diwajibkan ramah pada semua penumpang?”

“Memang demikian. Tapi penumpang satu ini istimewa.”

“Karena terlambat?”

“Bukan. Karena aku suka.”

merasa biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Postur tubuhku sedang-sedang saja, bahkan terbilang agak mungil. Tinggi 164 cm dan berat 58 kg. Dibanding dirinya kalah jauh. Kutaksir, tinggi pramugari itu lebih 10 senti dariku. Bobotnya kurang 3 kg dibanding aku. Sangat ideal. Diam-diam, ada getar aneh merayap perlahan di sekujur tubuhku. Asalnya dari dada. Getar yang baru kurasa ketika pertama bertemu wanita yang bukan muhrimku.

“Ke Pontianak dinas kantor?” ia bertanya.

Aku bingung harus menjawab apa. Tercenung. Benar-benar tak mengira ia bertanya demikian.

“Terbang biasa saja!”

“Ah, masa. Pasti cari bahan untuk menulis. Wawancara narasumber, begitu?”

Aku hanya bisa melongo. Menahan napas. Sepertinya wanita udara ini melebihi paranormal. Tanpa diberi tahu, ia sudah mafhum. Di hadapannya, aku merasa begitu telanjang. Akhirnya aku mengangguk.

Aku melepas pandang keluar jendela. Pesawat terbang menembus awan. Segumpal tampak begitu pekat. Ada rasa seperti naik mobil ketika berada di atas polisi tidur. Ternyata, di udara ada juga polisi tidurnya.

“Kau memandang apa?”

“Memandang apa saja.”

“Kau pasti sedang melihat awan hitam,” katanya. Lagi-lagi aku dibikin kaget. Ia bisa membaca pikiran dan isi hatiku.

Aku memberanikan diri menoleh ke arahnya. Kubaca pin yang melekat tepat pada dada sedikit di atas sebelah gunungnya yang berlekuk indah: BERTHA.

“Kau lihat apa?” tanyanya.

“Aku melihat nama seorang enjel udara,” sahutku sekenanya setengah gugup. Aku bisa mengira-ngira berapa nomor bra yang membungkus dua gunung kembarnya. Sangat ideal! Aku seperti seorang anak yang ketangkap basah mencuri. Aku memang mencuri pandang.

“Ah, masaaa!” ia menyela.

Lagi-lagi aku dibikin kaget. Ia seperti tahu tadi aku memang mengeja namanya, tapi sebenarnya lama terpana menatap gundukan bawah pin namanya. Sungguh indah. Dari balik bajunya aku bisa melihat lekukan-lekukan seperti lorong, lumayan terjal, sepolos pualam, yang pasti membuat betah siapa pun berada di sana.

“Mas bro pengarang, ya?” ia bertanya.

Aku hanya diam.

“Aku demen baca. Nulis sih hanya sekadar hobi. Tapi pernah sekali cerpenku dimuat Horison.”

Mendengar Horison, aku kaget. Lalu duduk tegak. Jika seseorang sudah bisa menembus majalah itu, bukan main-main pikirku. Aku hanya bisa melongo ke arahnya. Wajahya bersemu merah. Ia menunduk. Selekuk pipinya seperti warna tomat.

“Apa ada yang aneh dengan kataku?” ia balik bertanya.

Aku menggeleng.

“Hanya aneh saja, cerpenis kesasar jadi pramugari.”

Ia hanya tertawa.

“Karena itu, aku akrab dengan wajah Mas. Aku membaca profil pengarang Indonesia di Leksikon Susastra Indonesia. Dan aku yakin, salah seorang pengarang muda itu adalah Mas,” katanya. “Wajah Mas bro unik. Pasti kamu.…”

Pesawat membentur awan. Kami bergetar. Namaku batal ia sebut. Aku terpana. Ia tahu rupanya. Wawasannya sungguh luas.

Ia lalu menyodor kepadaku secarik kertas dan sebatang ball point. “Kuminta dibuatkan Obituari.”

(bersambung)