Agama dan Saya: Modernitas, Keraguan, dan Pencarian Tuhan

Kang Pep mulai refleksinya di media digital ini terkait relasi dirinya dan agama.

Saya ingin memberi nuansa sedikit berbeda. Berbeda bukan berarti berseberangan. Bisa pengayaan. Dapat pula menyelipkan apa yang belum sempat ada di ceruk narasinya.

Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya sudah bertanya-tanya tentang agama. Bukan untuk membantah Tuhan. Saya ingin mengerti. Pertanyaan itu lahir dari rasa ingin tahu di dusun kecil yang kala itu tak ada di peta Kalimantan: Jangkang Benua.

Kini pertanyaan itu menemukan resonansi baru di dunia modern. Di sini, manusia kadang merasa mampu mandiri. Tuhan dan agama pun sering ditinggalkan.

Fenomena ini bukan pengalaman pribadi semata. Ia mencerminkan dilema eksistensial manusia modern. Kemampuan rasional dan material meningkat. Namun kesadaran spiritual sering tertinggal. Modernitas memberi kebebasan. Kebebasan tanpa refleksi bisa menjadi kesombongan. Kesombongan ini menyingkirkan relasi fundamental manusia dengan Tuhan.

Modernitas dan Kesombongan Manusia

Manusia modern sering merasa cukup dengan kemampuannya sendiri. Pendidikan dan teknologi memberi ilusi kemandirian total. Kesombongan ini kadang menyingkirkan Tuhan dari kehidupan.

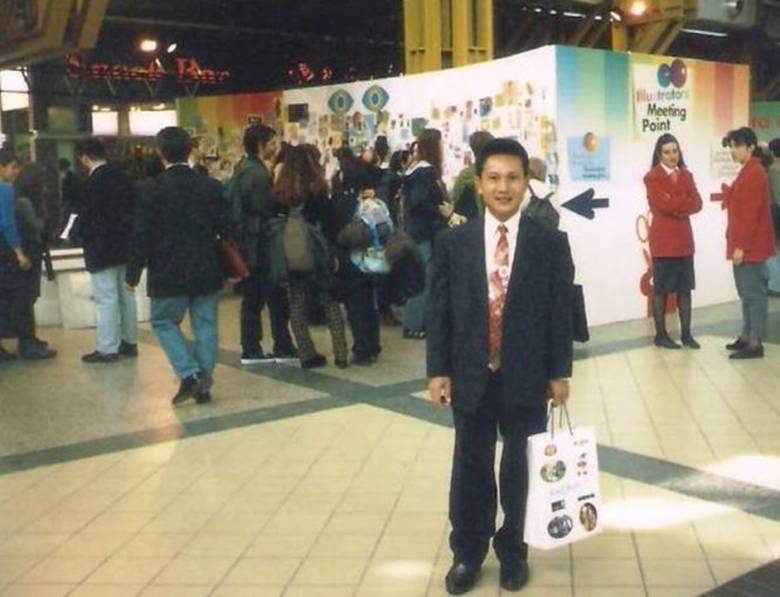

Saya menyadari Tuhan masih dominan dalam hidup manusia modern ketika berada di Vatikan pada 1997, dalam sebuah rangkaian dinas internasional dari kantor Gramedia mengikuti Bologna Book Fair.

Khusyuk saya menghadiri misa dalam bahasa Latin di Basilika Santo Petrus.

Sempat saya mengenali dan membaca suasana. Orang-orang berjas, berdasi, rapi, tua muda; memejamkan mata saat konsekrasi.

Pada ketika itu saya menyadari bahwa modern bukan berarti tidak percaya kuasa yang di atas, dan bahwa maju bukan berarti bisa hidup soiliter.

Fenomena ini simbol dilema modernitas. Kemampuan manusia meningkat. Ruang spiritual menyempit. Modernitas tanpa iman menciptakan kesadaran rapuh. Manusia menghitung kekuatan material, tetapi kehilangan perspektif vertikal terhadap Tuhan. Kesombongan ini merembet ke relasi horizontal. Etika, empati, dan solidaritas menjadi rapuh saat manusia merasa cukup dengan diri sendiri.

Agama sebagai Fenomena Relasi Sosial dan Spiritual

Tidak beragama bukan berarti tidak percaya Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial dan spiritual. Ia membutuhkan persekutuan. Ia membutuhkan relasi. Agama menjadi medium untuk menata relasi ini. Hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan terjalin melalui simbol dan ritual.

Ketika agama gagal menjadi medium relasi yang jujur dan empatik, manusia menjauh dari institusi. Mereka tidak selalu menjauh dari Tuhan.

Fenomena ini terlihat di banyak negara Barat. Jumlah orang yang tidak terafiliasi dengan agama meningkat dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 1,9 miliar pada 2020. Manusia tetap mencari Tuhan, tetapi institusi agama sering gagal menampung pencarian itu.

Di Indonesia, agama juga menjadi identitas sosial. Tercetak di KTP. Hadir dalam upacara kenegaraan. Bahkan menentukan apakah seseorang dianggap “orang baik.”

Banyak orang menjalankan agama tanpa bertanya. Apakah ini hasil perjumpaan batin atau sekadar warisan sosial? Ketika institusi agama gagal memberi ruang bagi pertanyaan, banyak orang tetap percaya Tuhan tetapi menjauh dari agama.

Dinamika Religius: Ateis dan Teis

Ada hukum alami dalam pengalaman religius manusia. Terkadang manusia merasa ada kuasa yang mengatur segalanya. Terkadang manusia merasa ditinggalkan. Fase-fase ateis dan teis adalah bagian perjalanan iman. Keraguan bukan gangguan semata. Ia adalah sinyal spiritual yang menuntut refleksi.

Pertanyaan yang muncul sejak SMP, diperkuat pengalaman di Vatikan dan bacaan filsafat seperti A History of God karya Karen Armstrong, mengajarkan satu hal. Iman dewasa lahir dari pertanyaan, bukan kepatuhan pasif. Dinamika ini hukum alam spiritual. Manusia tidak selalu merasa dekat Tuhan, tetapi perjalanan mencari-Nya adalah bagian hidup. Keraguan dan pencarian menemukan kedalaman iman.

Luka Hidup, Kemanusiaan, dan Pencarian Rahmat

Banyak orang menjauh dari agama bukan karena argumen intelektual. Mereka terluka: doa tidak dijawab, ketidakadilan tidak terselesaikan, penderitaan tak terelakkan. Agama yang menutup ruang dialog gagal memenuhi fungsinya. Agama seharusnya menjadi rahmat nyata di dunia.

Saya mengenal teman yang meninggalkan agama, tetapi tetap manusiawi dan peduli. Mereka menolak kekerasan. Mereka tetap memegang nilai moral. Fenomena ini menunjukkan satu hal. Penolakan mereka bukan pada Tuhan, tetapi pada wajah agama yang ditemui. Agama tanpa empati dan ruang bagi keraguan gagal menuntun manusia.

Dalam Katolik, Nabi Ayub mengeluh. Yakub menangis. Bahkan Yesus pernah hampir putus asa, soliter, dan ditinggalkan sebagai manusia di Taman Getsemani.

Lalu mengapa umatnya sering tidak diberi ruang untuk rapuh?

Agama sejati bukan ritual formal atau dogma kaku. Agama sejati adalah pengalaman yang memampukan manusia menghadapi luka, berkelana, mencari, dan menemukan rahmat.

Mencari Tuhan di Luar Dogma dan Institusi

Iman dewasa lahir dari pertanyaan jujur dan pencarian terus-menerus. Membaca filsafat, sejarah agama, dan refleksi teologis memperkuat kesadaran akan Tuhan. Agama matang tidak takut pada pertanyaan. Agama matang menghargai ketidakpastian.

Orang yang menjauh dari agama bukan menolak Tuhan. Mereka menempuh jalan pencarian yang belum dipahami. Tugas umat beriman bukan menghakimi. Tugas umat beriman adalah menilai apakah praktik agama cukup ramah untuk menampung manusia yang berpikir, terluka, dan jujur.

Pengalaman pribadi dan fenomena global menunjukkan satu hal. Iman bukan sekadar warisan sosial atau ritual. Iman adalah pencarian eksistensial yang terus berkembang. Tuhan lebih besar daripada tafsir manusia mana pun.

Manusia modern ditantang menghadirkan agama yang memberi ruang bagi pertanyaan dan keraguan, sekaligus membimbing manusia menuju kedalaman spiritual sejati.

Tapi suatu kemudian hari. Tatkala kiamat mendekat. Dan sakratul maut menjemput. Manusia yang pongah itu akan ketakutan.

Pada ketika itulah ia sadar. Namu terlambat. Bahwa kuasa melebihi maut. Dialah Sang Pemilik Kehidupan!

Seorang kawan saya, sangat cerdas dan merasa cukup mandiri, pernah berkata tenang: agama hanyalah cara manusia menemukan Tuhan. Yang penting percaya kepada Tuhan dan jangan meninggalkan-Nya. Kalimat ini tampak sederhana, bahkan menenteramkan. Ia terdengar dewasa. Tidak dogmatis. Tidak menyerang institusi. Namun justru karena itu, ia menuntut pemeriksaan yang lebih serius.

Pernyataan tersebut menempatkan agama sebagai sarana, bukan tujuan. Tuhan menjadi pusat, sementara agama berada di pinggir sebagai alat bantu. Secara filosofis, ini menarik. Ia membebaskan manusia dari legalisme. Ia memberi ruang bagi pengalaman personal. Namun di titik yang sama, ia menyimpan risiko. Pengalaman religius yang sepenuhnya individual mudah berubah menjadi romantisme spiritual. Manusia merasa sudah “berjumpa dengan Tuhan,” lalu menganggap dirinya cukup. Tidak perlu koreksi. Tidak perlu komunitas. Tidak perlu tradisi.

Di sinilah letak persoalannya!

Setiap klaim perjumpaan dengan Tuhan, justru karena sifatnya yang luhur, harus diuji. Bukan diuji dengan teori. Bukan diuji dengan kata-kata indah. Ia diuji dengan buah-buahnya. Dengan kehidupan nyata. Dengan cara seseorang memperlakukan sesama. Dengan kejujuran dalam kerja. Dengan kesediaan memikul penderitaan orang lain.

Iman yang sejati tidak takut diuji. Ia tidak rapuh oleh kritik. Ia justru mencari terang dari pengujian itu. Pengalaman personal yang menutup diri dari koreksi mudah berubah menjadi ilusi rohani. Dalam sejarah agama-agama, banyak kekerasan lahir bukan dari ketiadaan iman, melainkan dari iman yang merasa dirinya mutlak dan tidak perlu diuji.

Karena itu, agama tidak bisa direduksi hanya menjadi jalan privat. Agama, pada hakikatnya, adalah ingatan kolektif umat manusia tentang perjumpaan dengan Yang Ilahi. Ia menyimpan kebijaksanaan, kegagalan, pertobatan, dan koreksi lintas zaman. Tradisi bukan penjara. Ia adalah ruang dialog antara pengalaman personal dan kebijaksanaan bersama.

Dalam konteks ini, kata-kata Gandhi menjadi relevan: my religion is truth. Ia tidak berkata agamaku paling benar. Ia tidak berkata semua agama sama. Ia berkata kebenaranlah agamanya. Artinya, setiap praktik religius harus tunduk pada kebenaran. Bukan sebaliknya. Kebenaran yang diuji dalam kejujuran hidup. Dalam keberanian melawan ketidakadilan. Dalam kasih yang konkret.

Percaya kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan-Nya, memang inti segalanya. Namun pertanyaan berikutnya selalu sama. Tuhan yang mana yang kita jumpai. Tuhan yang membebaskan atau Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jawabannya tidak lahir dari klaim batin, melainkan dari cara kita hidup. Di situlah iman berhenti menjadi wacana, dan mulai menjadi kesaksian.