Buku-buku yang Dilarang Jelang Orba Tumbang

Sekadar jembatan keledai memelihara ingatan. Bahwa era Orde Baru, terutama jelang tumbangnya, rejim banyak melarang buku tertentu. Yang ditengarai berpotensi mengancam wibawa dan meruntuhkan kepercayaan.

Bang Ali, lengkap nama Gubernur Jakarta (1966 - 1977) Ali Sadikin yang teguh itu. Ia tokoh Petisi ’50. Pada suatu hari dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung.Sebenarnya, setali tiga uang dengan diperiksa. Maklum, orang Indonesia sangat pandai menghaluskan bahasa.

Bang Ali dipanggil ke Gedung Bundar, Jakarta Selatan. Gara-garanya, ketika itu, ia memiliki dan merencanakan menggandakan buku Era Baru Pemimpin Baru: Badio Menolak Rezim Orde Baru. Bersamaan dengan Bang Ali, diperisa pula sekretaris pribadi Seoebadio, sang penulis dan penerbit buku.

Buku tersebut dilarang dan ditarik dari peredaran oleh Kejaksaan Agung dengan alasan, “menghina dan mendiskreditkan Presiden”. Pelarangan buku ini cukup membuat geger pada 1997 dan merupakan yang ke-5 selama dekade 1990-an.

Pelarangan buku selalu menjadi bahan perbantahan yang selain menarik, juga kontroversial. Di satu pihak, kalangan perguruan tinggi menganggap pelarangan buku sebagai suatu perbuatan yang “keterlaluan”. Sementara Pemerintah (Kejaksaan) memandangnya sebagai sesuatu yang wajar karena buku berbau politik semacam itu sangat potensial merongrong wibawa pemerintah yang sah, yang tengah berkuasa. Dengan bahasa yang lebih spesifik, Kejaksaan mengatakan bahwa alasan pelarangan buku (dan karya cetak lain) “demi ketertiban masyarakat”.

Buku memang berbeda dengan pers. Jika pers melakukan kesalahan, badan penerbitnya bisa ditutup. Pers yang bersangkutan bisa dibredel. Tetapi buku, paling-paling ditarik dari peredaran. Sedangkan penerbit (bisa anggota Ikapi atau penulis) sepanjang sejarah perbukuan Indonesia tidak pernah ditutup atau dicabut Surat Izin Usaha (SIUP-nya).

Tahun-tahun terakhir Orde Baru berkuasa, hanya dua jenis buku saja yang dlarang beredar. Pertama, buku yang mengandung pornografi seperti buku Madame D. Syuga karangan Fuji Hideki yang dilarang dan ditarik dari peredaran pada 8 November 1993. Kedua, buku politik yang dinilai dapat membuat instabilitas dan dapat merongrong kewibawaan Pemerintah yang tengah berkuasa seperti buku Seoebadio.

Dari kacamata Pemerintah, mungkin buku-buku yang selama ini dilarang beredar dinilai punya nuansa politis, sehingga dinilai dapat membahayakan. Namun, dari sisi kepentingan akademis, bukan tidak mungkin semua buku yang dilarang beredar dapat menjadi kajian yang sangat menarik.

Zaman sekarang, di saat dunia semakin transparan dan kian nirbatas, hampir musykil untuk menarik seluruh karya cetak yang sudah terlanjur beredar.

Angkat saja misalnya, buku Karl Marx berjudul DasKapital yang dilarang beredar di Indonesia. Bukankah buku itu sebenarnya amat bermanfaat dibaca oleh para ekonom dan peminat masalah ekonomi untuk memahami ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan masalah sosial?

Sedangkan bagi politikus, buku Marx sangat cocok untuk dikaji, sperti juga buku penting lainnya, Mein Kamf karya Adolf Hitler. Tanpa pernah membaca sendiri buku itu, rasanya seseorang belum sah disebut sebagai ekonom dan politikus.

Agaknya, dalam konteks itu, Darmanto Yatman, dosen Undip Semarang dan sastrawan, pernah mengusulkan agar buku- buku karya sastawan tertentu (Pramoedya Ananta Toer) mbok ya tidak usah terlalu dipermasalahkan. Minimal, buku-buku yang dilarang beredar oleh pemerintah diizinkan dimiliki kalangan kampus untuk bahan kajian (studi ilmiah).

Tetapi di pihak lain, Pemerintah punya alasan kuat melarang buku-buku semacam itu beredar. Undang-undang Nomor 4/PSPN/1963 tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat menggangu Ketertiban Umum tidak mengenal pengeculian dalam hal ini. Asalkan dinyatakan terlarang, tanpa kompromi, siapa pun dan untuk kepentingan apa pun buku- buku terlarang tetap tidak boleh dimiliki, digandakan, dan disebarluaskan.

Tampaknya, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dalm hal ini. Semestinya, tidak demikian. Apalagi di zaman sekarang, di saat dunia semakin transparan dan makin jadi tidak berbatas, hampir sulit untuk menarik seluruh karya cetak yang sudah terlanjur beredar.

Lagi pula, bagaimana bisa memastikan, siapa saja yang membeli dan memiliki buku terlarang itu? Bagaimana melacak dan menariknya kembali? Bagaimana mekanisme ganti-rugi dalam hal itu? Hanya dengan himbauan agar menyerahkan pada pihak yang berwajib, tidak otomatis menjamin buku akan diserahkan oleh pemiliknya.

Apalagi, semakin dilarang, semakin orang ingin mencari buku itu dan semakin orang berhasrat membacanya karna penasaran. Bahkan mungkin akan menjadi buku terlaris. Sebab pelarangan berarti promosi. Orang justru semakin ingin tahu apa isinya.

Tentu akan merepotkan sekali bagi tim peneliti Kejaksaan Agung, dalam hal ini Subdirektorat Pengaman Media Massa, Direktorat Politik Kejaksaan Agung untuk memiliki kemudian meneliti buku yang masuk kategori “mengancam stabilitas nasional, merusak moral bangsa dan mendiskreditkan Pemerintah” kalau sebuah buku dipasarkan secara direct selling, door to door. Belum lagi jika, misalnya, pengarangbuku itu menggunakan nama samaran dan tidak mencantumkan identitas penerbit, mau menuntut siapa?

Oleh sebab itu, sebaiknya pendekatan yang digunakan bukan dari sisi keamanan, melainkan pendekatan kultural. Selama ini, memang Kejaksaan yang menjadi penentu sebuah buku dilarang atau tidak dengan kriterianya sendiri, tanpa disertai dengan dialog terbuka dengan pengarang.

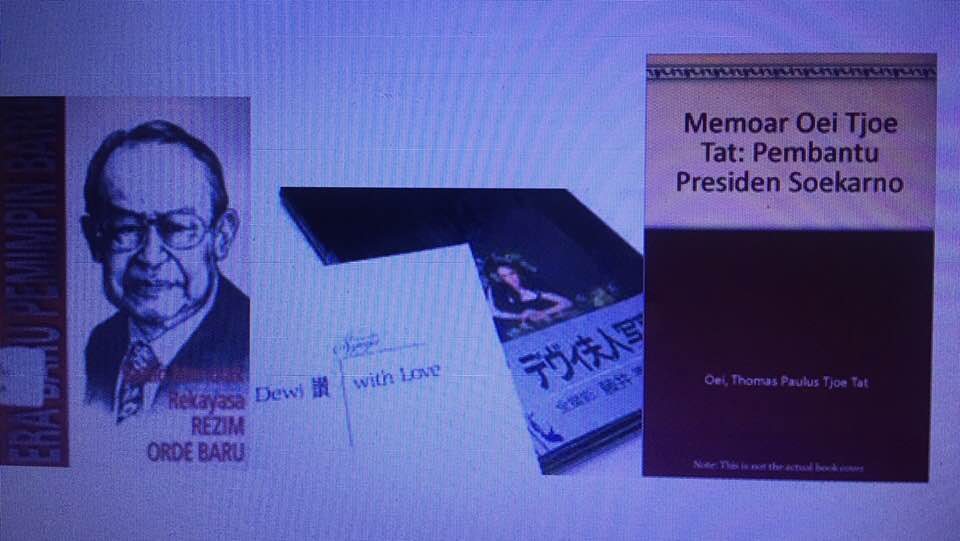

Berikut ini senarai buku yang dilarang dan di tarik dari peredaran Jelang Orba Tumbang

No. Judul buku.Pengarang.Penerbit. Tahun Dilarang.

1. Mademe D. Syuga. Fuji Hideki. Kabushiki Kaisha Suko. November 1993.

2. Primadosa. Wimanjaya. Yayasan Eka Fakta Kota. 24 Januari 994.

3. Presiden Ikut Jadwal Allah. Abya SIAMKA .Al Argam Indonesia. 6 Agust 1994.

4. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Pramoedya A. T. Lentera. 19 Apri 1995.

5. Memoar Oie Tie Tat Oei Tjoe Tat. Hasta Mitra. 25 Sept. 1995

6. Bayang-bayang PKI. Imran Hasibuan. Ins. Studi Arus Komunikasi. 22 April 1996.

7. Era Baru Pemimpin Baru. Soebadio S. Soebadio S. Maret 1997.

Dalam kasus ini, menarik mengangkat kembali buku Adik Baru, Cara Menjelaskan Seks Kepada Anak hasil terjemahan Dipl.ing.Swanie Gunawan yang diedit oleh pakar pendidikan Prof. Dr. Conny Semiawan. Surat eksekusi Nomor 012/JA/2/1989 dari Kejaksaan Agung melarang buku tersebut beredar, dengan dalih pornografi. Padahal, menurut Conny Semiawan, memang buku itu bicara tentang seks, tetapi pendekatannya tidak dari sisi pornografi, melainkan dari sisi edukatif.

Di sini sangat kentara bahwa tidak ada kompromi dengan pengarang/penterjemah jika sebuah buku dinyatakan terlarang oleh Pemerintah. Tidak ada pandangan, atau perspektif lain yang berbeda. Hanya satu pendapat saja.

Menjadi pertanyaan: Faktor apa saja yang menyebabkan sebuah buku ditarik dari peredaran dan dilarang? Tampaknya, Kejaksaan Agung dengan tim anggota clearing house yang terdiri angota tetap dari badan Koordinasi (BIA), Polri, Depdiknas, Depag, dan Deppen sudah punya kriteria tersendiri untuk itu.

Dalam hal penarikan buku dari peredaran, pihak Kejaksaan senantiasa menggunakan paaal 27 UU tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang antara lain menyebutkan: Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: pengamanan peredaraan barang cetakan.

Maka menganggu ketentraman umum menjadi jerat yang dapat menyeret seorang pengarang melanggar hukum, norma, dan Undang-Undang yang berlaku. Apalagi, jika buku itu mengandung unsur-unsur yang dapat dikait-kaitkan dengan menyebarkan kebencian dan fitnah, maka tidak ada ampun, kecuali bakal diberangus saja.

Demikian pula, sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, buku-buku yang mengandung dan menyebarluaskan ajaran Marxisme dan Leninisme dilarang beredar di Indonesia, meskipun untuk studi ilmiah. Hingga kini, ketetapan itu masih belum dicabut, meski komunisme telah luluh lantak dan Uni Sovyet, tempat asal muasal Leninisme, telah porak poranda menjadi negara sendiri-sendiri.

Kecuali yang menerjang wilayah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti buku Dosa dan Penebusan menurut Islam dan Kristen (1991), Sikap Muslim terhadap Pancasila (1987), atau Ritual Jahiliah yang Haram (1988), buku-buku ilmiah mungkin perlu pihak Kejaksaan berdialog langsung dengan pengarangnya. Misalnya, buku Adik Baru. Sering petugas keamanan hanya memandang sisi luarnya saja, tanpa meneliti apakah benar isi buku sebagaimana yang dituduhkan. Jangan-jangan, cuma mencari-cari perkara saja.

Masih beruntung pers karena ada peringatan/ teguran pertama, kedua, dan ketiga (peringatan keras) sebelum vonis bredel dijatuhkan. Buku tidak kenal kompromi, begitu dilarang, maka segera saja ditarik dari peredaran. Tidak ada peringatan apa pun sebelumnya.

Demikian pula halnya buku politik yang menggugat kemapaman dan mempersoalkan Pemerintah, langsung ditarik. Sebut saja sebagai contoh Menurut Janji Orde Baru (1987), Siapa yang Sesungguhnya Melakukan Kudeta terhadap Pemerintah Presiden Soekarno (1987), Regulasi Rejim Birokratik Militer: Kasus di Indonesia (1988), dan Bertarung demi Demokrasi (1990).

Tidak mengheran, terutama masa Orde Baru, nyaris saban tahun di negeri kita ada-ada saja buku yang dilarang dan ditarik dari peredaran. Dan jangan terperanjat jika mengetahui bahwa selama kurun awkatu 1987-1997, telah 70 buah buku dan karya cetak leh pemerintah dinyatakan “haram” untuk dikonsumsi di Indonesia.

Pelarangan buku, sesungguhnya, bukan monopoli negara berkembang saja, termasuk Indonesia. Negara maju seperti Amerika pun masih melakukan hal yang sama. Namun, di sana selalu disertai argumen yang masuk akal.

.png)