Kepemimpinan untuk Rakyat Kecil

"Wo, kini giliran angalai (Anda). Sebarkan pada penduduk Jakarta bahwa kita sudah merdeka. Bawa bendera!" kata Bung Karno kepada Riwu Ga, yang akrab dia sapa Wo.

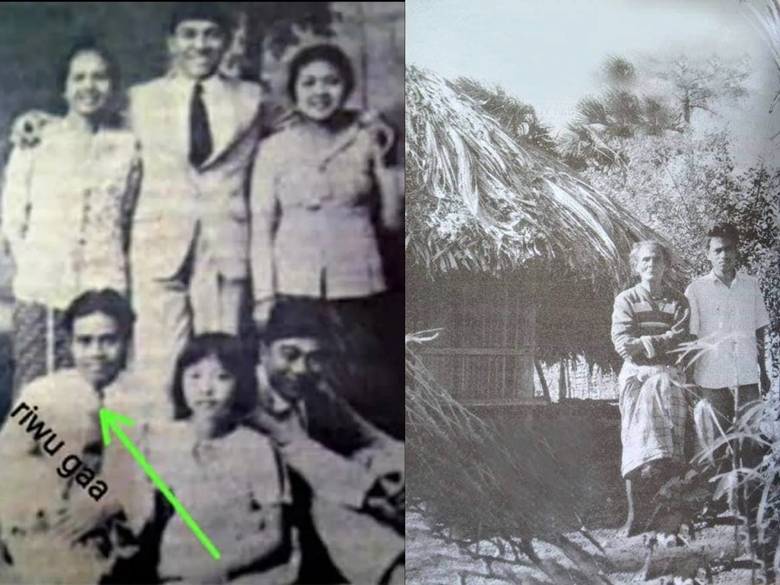

Riwu Ga adalah pendamping Bung Karno sejak di Ende sampai Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ia membawa bendera merah putih di atas jip terbuka yang dikemudikan Sarwoko.

Orang tidak dapat mendengarkan siaran radio karena pasukan Jepang menyegelnya. Riwu Ga berkeliling ke seluruh pelosok Jakarta.

“Saya melambai-lambaikan bendera itu. Rakyat berjubel menyambut kami. Saat itu memang tegang. Siapa tahu tiba-tiba kami dicegah atau ditembak Kenpeitai. Tapi ini tugas nasional dari Bung Karno. Maka, saya pun berteriak memberitahukan penduduk Jakarta yang tumpah ke jalan: Hei, rakyat Indonesia, hari ini kita sudah merdeka!”

Orang-orang di sepanjang jalan menyambut gembira. Mereka mengepalkan tangan dan berteriak, “Merdeka! Merdeka!”

Esoknya, 18 Agustus 1945, Bung Karno resmi menjadi presiden. Kepala negara tentu memerlukan staf pendamping yang cakap. Riwu Ga tahu diri. Ia pamit pada Bung Karno dan Ibu Fatmawati.

“Saya orang kampung, buta huruf lagi. Tapi saya sudah siap kembali ke kampung halaman saya,” katanya.

Riwu Ga dapat disebut salah satu ‘sekrup’ kecil dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. ‘Sekrup’ kecil, meminjam istilah Harian Kompas, mengacu pada rakyat kecil yang berperan dalam menegakkan kemerdekaan. Dalam laporan khusus menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka, Kompas mencatat, “Pola partisipasi mereka... walaupun mengalami berbagai bentuk, dari yang evolusioner sampai yang radikal… terjadi secara merata di semua daerah dan lapisan masyarakat dengan bobot sendiri-sendiri.”

Seiring dengan berjalannya waktu, peran mereka ini umumnya terkubur oleh debu zaman, tak tercatat oleh sejarah. Riwu Ga terhitung ‘sekrup’ yang relatif beruntung. Kisahnya ditulis oleh Peter A. Rohi, wartawan senior asal NTT, dan diterbitkan dalam buku Riwu Ga, 14 Tahun Mengawal Bung Karno.

Salah satu agenda perayaan Tahun Emas Kemerdekaan RI saat itu adalah mengangkat eksistensi rakyat yang selama itu kurang diperhitungkan. Peranan mereka sepatutnya ditampilkan ke permukaan dan diberikan porsi yang semestinya.

Kini, 27 tahun kemudian, di tengah pandemi ini, apakah agenda itu kian menguat atau malah kembali terabaikan?

Panggung sejarah lazimnya menampilkan orang-orang besar: pemimpin politik, jenderal, pengusaha hebat. Namun, sejarah dan perubahan dunia sejatinya ditenun oleh tangan-tangan rakyat yang bergerak di balik layar, di ruang-ruang yang kerap tidak terekam dalam catatan sejarah.

Perkataan Desmond Tutu ini setidaknya menggambarkan dinamika tersebut. ”Lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil di mana pun engkau berada; kebaikan-kebaikan kecil itulah yang secara bersama-sama akan mengubahkan dunia,” katanya.

Bagaimana para pemimpin bangsa dapat memberi ruang berkiprah bagi rakyat kecil sehingga kebaikan-kebaikan kecil itu dapat merebak dan meluas? Dalam Anak Bajang Menggiring Angin, penceritaan kembali epos Ramayana oleh Sindhunata, terdapat nasihat yang patut disimak oleh para pemimpin dalam mengemban amanat hati nurani rakyat.

Saat itu Rama bersiap menjalani pembuangan. Ia memberikan nasihat kepada Barata, yang dipercaya memegang tampuk pimpinan Ayodya selama kepergian Rama. Barata dinasihati agar memerintah rakyatnya dengan cinta.

“Apa artinya memerintah kerajaan dengan cinta? Artinya, kau harus memerintah dengan kebebasan. Tiada cinta, Barata, bila tiada kebebasan... janganlah kamu bermegah diri jika kau dihormati sebagai raja, sebab ini bukanlah tanda bahwa kamu telah berhasil menguasai mereka, melainkan bahwa rakyatmu sendirilah yang telah berhasil mengatur dirinya sesuai dengan kebebasannya sehingga mereka rela mendudukkanmu sebagai raja.”

Selanjutnya, “Barata, apakah satu-satunya milik rakyat yang paling berharga dan bernilai, kalau bukan kebebasannya. Kalau mereka mengangkatmu menjadi raja, berarti mereka rela menyerahkan sebagian dari milik mereka satu-satunya itu. Janganlah kau sia-siakan pemberian rakyatmu itu, hargailah dan hormatilah. Dengan demikian tugasmu sebagai raja bukan pertama-tama untuk memerintah, melainkan untuk menyuburkan hidup mereka sebagai manusia, yakni manusia yang berkembang kebebasannya.”

Tentu saja, kebebasan perlu dikelola secara bijaksana. Rama mengingatkan, “Jangan kau khawatir, Barata, bahwa kebebasan akan menimbulkan huru-hara. Sebab di dunia ini kebebasan pada hakekatnya adalah kerinduan akan kesempurnaan. Kesempurnaan itu mengandalkan manusia yang mampu memperkembangkan dirinya dan ini hanya bisa dijalankan bila manusia di dunia ini bebas. Maka Barata, janganlah kau berprasangka bahwa rakyatmu sedang melakukan kejahatan bila mereka mengadakan huru-hara, sebaliknya jernihkanlah pikiranmu terlebih dahulu akan kemungkinan bahwa huru-hara itu mungkin disebabkan oleh benih-benih kebaikan dan kebebasan yang seharusnya tumbuh tapi terhalang oleh kesempitan dunia.”

Apakah para pemimpin bangsa ini telah menunjukkan kesungguhan dalam menyuburkan hidup rakyat sebagai manusia, yakni manusia yang berkembang kebebasannya? Dalam Silence, novel Shusaku Endo yang diangkat menjadi film berjudul sama oleh Martin Scorsese, tersaji perenungan yang menohok soal kepemimpinan.

Silence menceritakan pergumulan iman dan kepemimpinan Romo Sebastiao Rodrigues. Misionaris Yesuit ini melayani di Jepang pada abad ke-17 ketika orang Kristen di negeri itu dianiaya. Rodrigues sendiri akhirnya ditangkap. Ia diperhadapkan pada dilema yang sungguh pelik.

Jika ia diperhadapkan pada pilihan antara menyangkal imannya atau dijatuhi hukuman mati, pilihannya relatif lebih mudah. Ia dapat memilih untuk mati sebagai martir dan menjadi pahlawan iman, menjadi inspirasi yang kuat bagi umat.

Namun, ia harus memilih antara menyangkal imannya atau para pengikutnya disiksa pelan-pelan sampai mati. Demi menyelamatkan mereka, ia pun memutuskan untuk menyangkal imannya.

Meskipun berlatar dunia keagamaan, Silence mengajukan pertanyaan yang telak bagi para pemimpin di ranah apa pun: Apakah kita bersedia mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan rakyat dengan, jika diperlukan, mengurbankan kepentingan pribadi kita?

Saat ini kita masih melihat banyak rakyat kecil yang tertindas dan tersisih. Ada petani yang lahannya diserobot untuk dijadikan pabrik, bandara, atau mal. Ada penyintas tragedi 1965/1998/HAM dan golongan minoritas yang berteriak menantikan keadilan. Ada buruh yang bekerja keras membanting tulang, tetapi penghasilannya nyaris tak cukup untuk sekadar makan. Di tengah amukan wabah korona pun, kembali rakyat kecil menjadi kelompok yang paling rapuh terimbas berbagai dampaknya.

Siapakah yang memperhatikan mereka? Siapakah yang menghibur dan membangkitkan pengharapan mereka? Adakah pemimpin yang berdiri membela perkara mereka? Ataukah, rakyat kecil memang tak pernah masuk dalam hitungan dan terus ditepiskan?

Di antara pilihan untuk mengurbankan rakyat demi kekuasaan atau mendayagunakan kekuasaan demi memuliakan rakyat, di situlah kita akan melihat kepemimpinan yang hakiki. ***

.png)