Resensi: Surga dan Neraka Itu Dihadirkan

“Anda tidak dapat membaca Alkitab tanpa menyimak pesan yang lantang bahwa Tuhan peduli akan mereka yang tersingkirkan, yang terinjak-injak, yang tertindas, yang rendah hati, yang memerlukan pertolongan—dengan kata lain, mereka yang menyadari kondisi mereka yang terhilang dan yang rindu untuk ditemukan,” kata Philip Yancey, seorang penulis dan jurnalis yang kerap menyuarakan kegelisahannya atas gereja.

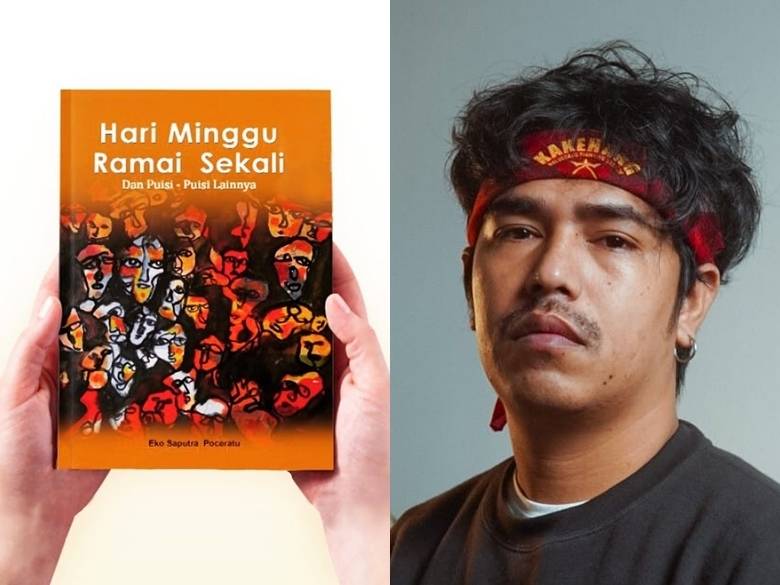

Membaca kumpulan puisi Eko Saputra Poceratu, Hari Minggu Ramai Sekali (Jakarta: Bentara, 2019), terlihat penyair ini menyimak pesan Alkitab tersebut dengan kuat. Ia lalu mengumandangkan lagi pesan itu melalui puisi-puisinya yang kebanyakan berlatar Papua dan Maluku. Eko menegaskan sikap itu dalam semacam kredo penyair yang dicantumkan di bagian awal buku ini: “Pada awalnya Tuhan menciptakan kata,/lalu sastra,/ maka kutulis puisi sebagai bentuk/ paling realistis untuk melayani/ yang tertindas.” Puisi-puisinya adalah suara kenabian, penyambung lidah kaum yang tertindas.

Isu kepedulian Tuhan bagi kaum yang tertindas ini langsung mencuat pada puisi pertama, “Ada Neraka di Papua.” Menggemakan Doa Bapa Kami, yang memohon agar kehendak-Nya jadi di muka bumi seperti di surga, Eko pun menyatakan bahwa surga dan neraka itu dihadirkan. Puisi ini mengingatkan bahwa kita hidup bukanlah sekadar untuk antre masuk ke surga, tetapi lebih utama untuk berjuang menghadirkan surga itu di bumi. Sayangnya, tak jarang kita malah menghadirkan neraka--bagi liyan. Seperti yang telah dan masih terus terjadi di Papua: “sekalipun neraka itu ada/ dia tidak cukup untuk tampung/ ketidakadilan di Papua”.

***

Puisi-puisi Eko menarik disimak karena setidaknya ia menawarkan dua latar yang jarang terpampang di khasanah sastra Indonesia, yaitu latar Kristiani dan latar wilayah Timur Indonesia tadi. Sebuah sumbangan yang menggembirakan karena memperluas dan memperkaya warna perpuisian di negeri ini.

Gaya tuturnya mengingatkan kita pada puisi-puisi balada Rendra, tetapi Eko lebih lugas dan hemat metafora. Membuat pembaca seakan tengah menatap foto-foto candid, misalnya: “Aku datang dengan rapih, kemeja yang mahal,/ sepatu yang mahal, supaya Tuhan terkesima,/ siapa yang tiba” (“Hari Minggu Ramai Sekali”, h. 24).

Hal yang paling menyegarkan tidak lain adalah kredo kepenyairannya tadi: bahwa Eko menulis puisi sebagai sebentuk pelayanan bagi mereka “yang tertindas.” Dengan kata lain, baginya, menulis puisi adalah sebuah sikap politik.

Dunia sastra kita banyak dipengaruhi oleh ideologi Manifesto Kebudayaan (Manikebu), yang mempromosikan konsep “seni untuk seni”, suatu sikap berkesenian yang apolitis. Mengutip cuitan Mikael Johani, Manikebu adalah “an ideology that voices not dissent, but a divorce from everyday, #irl reality that has sterilized indonesian literature, especially poetry, sucked the politics out of it, and turned it into spineless #hallmark drivel that helps prop up the status quo.”

Eko memilih menyempal dan memasuki barisan penyair yang menggunakan puisinya untuk menyuarakan sikap politiknya. Dan, betapa tajam suara yang tersiar melalui kumpulan puisi ini!

***

Membaca kumpulan puisi ini, saya merasa, di satu sisi, terantuk oleh warna lokalnya dan, di sisi lain, tersentak oleh kegelisahan yang disuarakannya.

Sebagai orang Jawa yang belum pernah menginjakkan kaki di Papua dan Maluku, sesekali saya terantuk pada konteks lokal yang tidak saya pahami. Apa itu sageru atau kusu-kusu, misalnya. Saya nyengir. Mungkin seperti ini rasanya ketika orang-orang Indonesia Timur membaca Pengakuan Pariyem atau puisi-puisi Wiji Thukul. Saya teringat seorang teman, orang Toraja yang tinggal di Kendari, yang mengeluh ketika membaca novel remaja saya, Warrior (Yogyakarta: Pustaka Patria, 2020). Terlalu Jawa, katanya. Nah, saya tak ingin mengeluh. Saya ingin menikmati dan merayakan keragaman warna lokal tersebut, yang menolong saya untuk menengok keragaman Indonesia tanpa saya perlu beranjak dari tempat duduk.

Sebagai pembaca Kristen, saya tersentak menyimak kegelisahan Eko terhadap gereja dan lingkungan sosialnya. Di satu sisi, gereja cenderung menyukai puisi-puisi religius ala Hallmark, sejenis yang ditawarkan oleh Manikebu tadi. Orang Kristen cenderung menyukai gambar-gambar elok yang dibubuhi kutipan ayat Alkitab atau kata-kata rohaniah yang menggugah. Puisi-puisi Eko, sebaliknya, meskipun dibumbui humor, lebih mirip pil pahit.

Di sisi lain, saya jadi terpekur, betapa gereja (dan itu berarti termasuk saya) cenderung lebih suntuk menelanjangi dosa-dosa personal, tetapi memalingkan muka dari dosa-dosa sosial. Kita sibuk berebut mau masuk surga, tetapi alpa berjuang menghadirkan surga di dunia ini. Puisi-puisi Eko merupakan tempelakan telak atas kecenderungan tersebut.

***

Salah satu (atau salah enam) puisi yang mencekam adalah “Episode Mariana (1)”, yang berangkai sampai “Episode Mariana (6)”. Subjudulnya: “Perempuan yang mati beranak di Papua.” Serangkai puisi balada pedih yang mengiris nurani kita tentang sesosok perempuan yang tertindas.

Saya tertarik menyandingkan puisi itu dengan puisi Rendra, “Nyanyian Angsa”. Bagaimana perbandingan nasib antara Mariana dalam puisi Eko dan Maria Zaitun dalam puisi Rendra?

Maria Zaitun dalam “Nyanyian Angsa” terusir dari rumah pelacuran, pergi kepada dokter yang memberinya suntikan vitamin C, lalu berjalan menuju gereja. Koster menahannya di luar pintu gereja. Satu jam kemudian pastor menemuinya, hanya untuk menghakiminya. Manusia mengusirnya. Gereja menutup pintu baginya. Dan, sepanjang waktu, “Malaekat penjaga firdaus” terus menguntitnya dengan wajah dengki. Sampai malam-malam di tepi kali, ia bertemu dengan Sang Mempelai. Ia mengalami penebusan dan pembebasan: “Pelacur dan pengantin adalah saya”. Simul justus et peccator.

Mariana mirip-mirip nasibnya. Ia terusir dari pernikahannya, dikhianati suaminya, dalam kondisi hamil lima bulan. Uangnya habis untuk ongkos kapal, ia tersaruk-saruk di jalanan. Naik angkot, seorang lelaki “membayar ongkosnya dan menggendongnya”, dan menggagahinya: “tanda-tanda sudah tak memihak seorang janda”. Ia lalu mendapatkan pekerjaan di pabrik kayu setelah kepala departemen menidurinya “Dari kasur ke kasur”. Sampai nantinya ketubannya pecah, dan Mariana mati saat melahirkan, dan bayinya diadopsi orang.

Berbeda dari Rendra, Eko malah mengeliminasi kehadiran Tuhan dan gereja dalam puisinya ini. Tuhan dan gereja hadir saat Mariana dan suaminya menikah, tetapi seakan menguap setelah mereka bercerai. Mariana tersaruk-saruk sendiri menyeret nasibnya. Mau tak mau muncul pertanyaan: Mengapa Mariana tidak mengadukan nasibnya kepada Tuhan atau gereja? Seandainya Mariana lari ke gereja, akankah nasibnya lebih baik ketimbang kalau ia berada di jalanan? Atau senasib belaka dengan Maria Zaitun? Mariana merintih dan menangis, tetapi tidak ada seruan meminta tolong kepada Tuhan, tidak ada pula kutukan menuntut keadilan-Nya. Gereja, agen Tuhan untuk menghadirkan surga di bumi, tidak hadir mendampingi mereka yang tertindas.

***

Ketimpangan dan ketidakadilan yang menimpa Papua ini antara lain terekam dalam puisi “Matahari Papua”. Benar bahwa “Matahari turun di papua”. Namun, alih-alih menerbitkan harapan akan kehadiran surga, matahari “bawa angin dua arah/ arah kemiskinan dan arah ketidakadilan.” Tentulah sesungguhnya bukan matahari itulah yang mengkhianati mereka. Pihak yang menolak untuk memberi mereka kemerdekaan adalah kota, atau lebih persis lagi: Jakarta. Puisi itu menutup diri dengan pahit: “matahari memang terbit di papua dan tenggelam di jakarta”. Matahari harapan yang terbit di Papua (di-)tenggelam(-kan) di (atau oleh) Jakarta. Nerakalah yang tersisa.

Kumpulan puisi Hari Minggu Ramai Sekali ini tipis saja. Namun, ia mengumandangkan suara kenabian secara lantang. Sudikah kita membuka telinga untuk menyimaknya? ***