Berpikir Jernih dan Kejernihan Berpikir

Semasa kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dulu, saya tidak pernah mendapat nilai yang baik untuk semua mata kuliah Pak Poespoprodjo; baik dasar-dasar filsafat, logika, atau filsafat moral. Pak Poespo adalah dosen filsafat. Tetapi, saya tidak pernah membenci mata-mata kuliah tersebut. Bayangkan, dasar-dasar filsafat saja nilai paling top “C”, apalagi logika dan filsafat moral.

Maka salut harus saya berikan kepada Yudi Latif, Ulani, Erfan Faryadi, Musyarafah, Nurkholis atau siapapun yang luput saya sebutkan, yang sering mendapat nilai “A” untuk mata kuliah Pak Poespo. Saat itu saya cuma bisa mengagumi; teman-teman saya ini “pada punya” otak yang canggih dan di masa depan mereka akan menjadi seseorang, “someone”, pikir saya. Sedang saya, saat itu saya merasa bukan siapa-siapa alias “no one”.

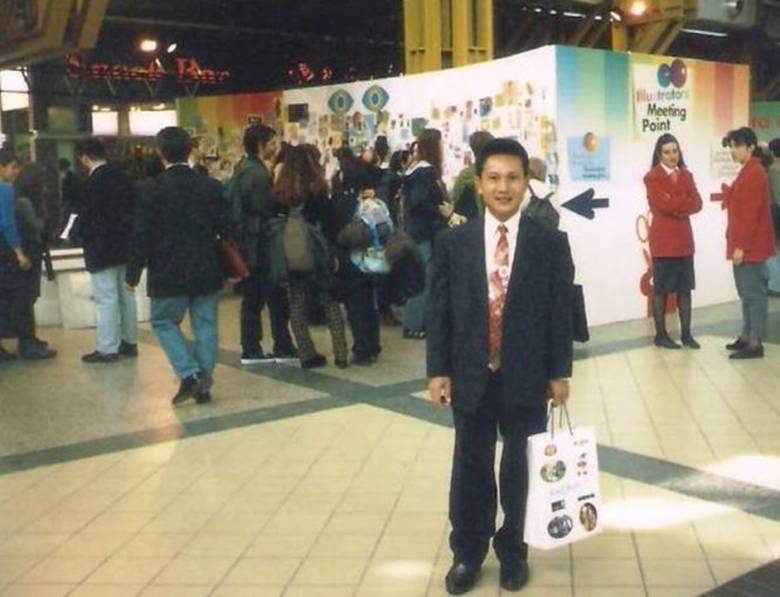

Belakangan, jangkauan kembara batin dan pengetahuan saya bertambah jembar karena tugas luar; luar kota maupun luar negeri. Saya bisa melihat dunia dengan warna yang beragam. Dunia tidaklah hitam-putih, ternyata.

Karena pergaulan dengan dunia luar, kadang saya merasa pengetahuan, mitos dan kebiasaan tradisional yang turun-temurun sudah saya dapatkan dari “sono”-nya, terasa menjadi janggal sendiri. Bahkan bagi diri saya sendiri. Nilai “C” dari Pak Poespo, cukuplah sebagai bekal saya bergaul dengan dunia luar itu. Saya membuka pintu pikir saya lebar-lebar.

Pada akhirnya, saya coba meredam pikiran tradisional yang saya miliki itu dengan upaya pencarian dan kembara batin yang sesungguhnya belum berhasil saya temukan. Mungkin tidak akan pernah saya temukan, kecuali dogma ilahiah yang tidak bisa saya gugat. Tetapi setidaknya, saya masih “on the way” menuju ke satu titik kesadaran mengenai apa yang saya sebut sebagai “kebenaran yang mendekati kebenaran”. Sebab keyakinan ilahiah saya mengatakan, kebenaran sejati hanya milik Allah.

Kembali kepada mata kuliah Pak Poespo, khususnya filsafat moral yang beliau pernah ajarkan, saya baru merasakan bahwa apa yang disampaikan sesungguhnya terbuka untuk digugat. Kenapa kesadaran gugatan itu datang belakangan? Kok tidak menggugat saat kuliah dulu?

Ya itu tadi... pemahaman itu bertumbuh seiring kembara batin menemukan takdirnya. Saya harus mempersiapkan amunisi diri dengan bacaan, tetapi lebih banyak pengalaman dalam perjalanan. Saya pikir, Pak Poespo mencapai “ma'rifat” keilmuannya kala itu juga setelah menempuh kembara yang panjang, bukan?

Yang saya tangkap waktu itu, filsafat moral Pak Poespo melihat sesuatu sebagai hitam-putih. Tidak ada ruang abu-abu di sana. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Ini benar, itu pasti salah. Hanya itu pelajaran yang saya terima dari filsafat moralnya Pak Poespo.

Sementara kembara batin yang terantuk-antuk, kadang jatuh sampai sakit, membuat saya merasa hidup tidaklah hitam-putih, sebagaimana digambarkannya di ruang kuliah. Segala sesuatu, kebenaran absolut katakanlah begitu, tidak diukur benar-salah atau salah-benar, bermoral atau tidak bermoral. Saya lebih percaya pada apa yang saya sebut kejernihan berpikir.

“Aya-aya wae... apalagi ini, bikin bingung aja!?” mungkin begitulah pertanyaan yang muncul.

Nggak apa-apa juga sih, wajar saja, itu pertanda kita, teman-teman semua berfilsafat. Sebab tanda-tanda filsafat itu bertanya terus dan terus bertanya, bukan? Bertanya adalah manusiawi. Meski karena pengaruh provokasi Richard Rorty, saya merasa filsafat pun sudah ketinggalan zaman, bahasa Pak Poespo tea mah kehilangan “elan vital”-nya.

Kembali ke kejernihan berpikir tadi, saya merasa sikap ini mampu “mengatasi” persoalan moral, bahkan dalam batas-batas tertentu, juga keyakinan ilahiah (agama) sebagai warisan turun-temurun yang saya terima “tanpa perlawanan” itu.

Saya ambilkan contoh sederhana. Membunuh secara moral adalah perbuatan amoral, tidak bermoral, dan menurut agama juga itu perbuatan dosa yang akan dikutuk Sang Pencipta. Tetapi, benarkah demikian?

Pak Poespo tentu meyakini, membunuh selain amoral juga berdosa, sebagaimana tertuang dalam buku "Filsafat Moral" dan "Interpretasi" yang ditulisnya. Tetapi bagaimana jika membunuh orang untuk mempertahankan diri? Apa yang akan kamu lakukan saat istrimu, anakmu dan dirimu sendiri sekaligus terancam oleh tebasan golok perampok yang berdiri di depanmu? Kalian diam dan hanya berpasrah diri?

Oh no....!!!

Jika kalian diam karena berpegang pada pandangan moralitas serta agama bahwa membunuh adalah dosa dan amoral, maka boleh jadi survival intelligence kalian layak dipertanyakan kalau tidak mau dikatakan “jongkok”. Hidup hanya sekali. Yang berhak menghidupkan dan mematikan hanya Allah, setidak-tidaknya itu keyakinan transendens saya. Kelangsungan hidup dirimu dan keluargamu juga harga mati. Maka taruhannya adalah “lebih baik mati” daripada menyerah begitu saja. Hanya satu kata; Lawan! (itu kata Wiji Tukul).

Nah, saya pikir.... keputusan cepat yang diambil itu lahir dari kejernihan berpikir, bukan karena pertimbangan atau berpikir soal apa kata moral dan agama, kata teman saya Reza A.A. Wattimena. Bukan berarti gama dan moral nggak penting, tetapi kejernihan berpikir itu ada kaitannya dengan survival intelligence, sebuah wacana yang mulai saya lempar lewat catatan tempo hari itu.

Toh, Nabi juga berpesan, manusia ditakdirkan agar berupaya dan berusaha untuk menjaga kelangsungkan hidupnya. Berdiam diri di mesjid atau gereja untuk tafakur, bermunajat atau berdoa, dilakukan sepanjang hari sepanjang minggu, itu bagus dari sisi agama.

Tetapi, dari sisi fitrah manusia sebagai homo faber, tentu saja Nabi pun tidak berkenan dan kalau itu dilakukan, tingkat kecerdasan bertahan hidup kita semua layak dipertanyakan. Semua ada waktunya. Ada waktu beribadah, ada waktu berusaha atau bekerja. Seimbang.

Jelas, jika orang menggunakan kejernihan berpikirnya, dia tidak akan seharian-semalaman berada di tempat ibadah memohon kepada Yang Maha Kuasa tanpa kerja. Kejernihan berpikir mengatkan, itu “nonsens”.

Kadang saya berpikir, jangan-jangan cerita kedermawanan “Robin Hood” dari hutan Sherwood yang merampok orang-orang kaya penghisap untuk diserahkan kepada orang-orang miskin yang tertindas, adalah semacam uji kecerdasan soal moralitas pada zamannya, yang ternyata masih aktual sampai sekarang. Juga kisah Si Pitung dari negeri sendiri yang merampok Kumpeni demi orang-orang tak berpunya.

Dari sisi moral atau agama, apa yang dilakukan Robin Hood dan Pitung (merampok) tetaplah salah, tak bermoral, dan tidak sesuai ajaran agama. Tetapi, tidakkah apa yang dilakukan Robin Hood atau Pitung itu lahir dari sebuah kejernihan berpikir saat menyerahkan hasil rampokannya kepada orang-orang tidak berpunya?

Juga seorang Ibu yang terpaksa mencuri uang untuk membeli makanan anak-anaknya yang hampir mati kelaparan, bukankah ini juga lahir dari kejernihan berpikir? Si Ibu menjadi tidak peduli persoalan benar atau salah, hitam atau putih, beradab atau biadab. Ini persoalan mempertahankan kelangsungan hidup, Bro!

Pada akhirnya, setiap orang harus menganggap kejernihan berpikir itu selalu menjadi pegangan. Tidak mahal. Itu ada pada diri kita semua dan Allah tidak hanya memberikan aqli (akal), tetapi qalbu juga, bukan?

Kejernihan berpikir tidak hanya melulu kerja akal (logika), tetapi ada kerjasama uang asyik dan intens dengan qalbu (hati), yang pada akhirnya melahirkan kejernihan berpikir.

Dari mana datangnya kejernihan berpikir itu? Tidak dari mana-mana. Ada pada diri kita masing-masing!

Modalnya, kita harus yakin pada kemampuan diri kita sendiri, pada keunikan kita sendiri, dan pada kecanggihan survival intelligence yang kita miliki. Insya Allah dengan kejernihan berpikir, teman-teman ga akan marah atau tersinggung dengan tulisan singkat yang agak “out of the box” ini, betul?

Please.... jangan hitam-putih begitu, ah, televisi black and white pun sudah lama ditinggalkan orang!

Salam.

***