Wa Gatum: Model Kekuatan Keluarga dan Kepemimpinan Dayak Lundayeh

Penyebutan “Wa” dalam keluarga-keluarga Dayak Lundayeh bermakna “keturunan”. “Wa” akan dipasangkan dengan nama ayah/kakek/buyut tertua yang sanggup diingat keturunan-keturunannya dan disepakati sebagai simbol ayah sekaligus pemimpin mereka. “Wa Gatum” adalah contoh untuk penyebut keturunan-keturunan Gatum. Mereka tidak memiliki model keturunan dari garis ibu/nenek/buyut perempuan. Maka “Wa” pasti diikuti oleh nama laki-laki. Namun, Anda jangan berpikir bahwa perempuan tidak punya peran dalam sistem kekeluargaan yang merupakan sistem kekuatan negara dan bangsa ini. Para perempuanlah yang merupakan sistem pemerluas ikatan persaudaraan antarorang Dayak sebagaimana akan dicontohkan dalam model sistem perluasan keluarga Dayak Lundayeh berikut.

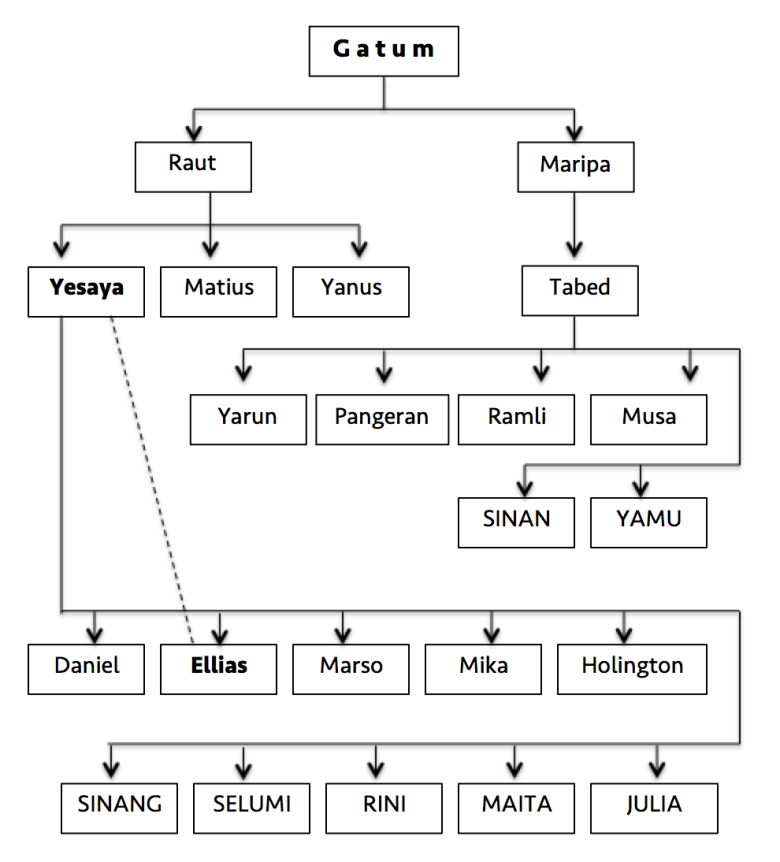

Gatum punya dua anak laki-laki Raut dan Maripa. Raut punya tiga anak laki-laki Yesaya, Matius, dan Yanus, dan Maripa punya satu anak laki-laki Tabed. Yesaya punya lima anak laki-laki Daniel, Ellias, Marso, Mika, Holington. Tabed punya empat anak laki-laki: Yarun, Pangeran, Ramli, Musa. Dalam keterangan Ellias, salah satu keturunan Wa Gatum yang jadi sumber penulisan artikel ini, nama-nama perempuan yang sanggup diingatnya adalah sebagaimana tampak pada bagan (perempuan ditulis kapital).

Dalam perjalanan penulis ke Krayan Tengah, penulis juga bertemu Rini, guru di SMPN 1 Krayan Tengah dan Ellias waktu itu menginap satu malam di rumah adik perempuannya itu, terletak antara Bandara Binuang dan SMPN 1 Krayan Tengah, setelah satu minggu beraktivitas bersama kami di Batu Ruyud Writing Camp I di Batu Ruyud sekitar sungai Fa’ Milau.

Anak perempuan meluaskan keluarga

Kehadiran anak perempuan dalam setiap keturunan “Wa” adalah untuk menghadirkan orang tua kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya bagi saudara-saudaranya yang laki-laki. Istilah arum dipakai untuk ayah atau ibu dari saudara ipar. Dengan demikian, mertua Rini adalah contoh arum bagi Ellias. Rini juga yang menciptakan kehadiran lango dan aca, yakni sebutan untuk saudara-saudara suami Rini bagi Ellias. “Lango” adalah sebutan untuk kakak/adik kandung suami Rini, dan “aca” untuk sebutan saudara-saudara suami Rini yang tidak sekandung. Dengan demikian perempuan dalam setiap keluarga berfungsi untuk meluaskan ikatan keluarga itu sendiri. Ellias tidak sekadar memiliki saudara kandung, tetapi juga orang tua baru arum dan saudara baru dari para lango dan para aca. Tak terbayangkan banyaknya saudara Ellias dari para langgo dan aca ini jika kita ingat bahwa saudara perempuannya tidak hanya Rini, tapi juga Sinang, Selumi, Maita, dan Julia (lihat kembali Bagan Wa Gatum).

Inilah salah satu rahasia mengapa orang-orang Dayak Lundayeh dapat berjalan ke mana saja dan tidur di mana saja serta beraktivitas di mana saja dengan nyaman dan aman sejauh ada saudara-saudaranya. Ellias dapat berpergian dan tidur di tempat-tempat saudara kandungnya dan juga di arum-arum-nya atau di lango-lango dan aca-aca-nya. Tanpa saudara perempuan --demikian pada mulanya penulis berpikir-- anak-anak laki-laki hanya punya saudara laki-laki dan itu artinya langkah mereka pun terbatas. Setelah mengenal leluhur mereka yang sama (Terur Aco), penulis tahu bahwa semua orang Dayak merasa satu sumber. Terur Aco dibahas juga dalam artikel ini.

Hal ini tentu jauh berbeda dengan mereka yang tinggal dalam tradisi perkotaan seperti yang penulis alami di pulau Jawa. Keluarga penulis dari ayah dan ibu lahir dan besar di Kabupaten Bandung tetapi penulis tidak pernah tidur di rumah saudara kandung ipar apalagi saudara jauh suami kakak perempuan atau di rumah saudara istri kakak-kakak laki-laki penulis. Bahkah lebih parah dari itu, banyak sudah keluarga-keluarga di perkotaan di Pulau Jawa yang tidak saling kunjungi apalagi sampai saling menginap dari keluarga-keluarga sekandung.

Keluarga-keluarga perkotaan dapat disebut keluarga-keluarga dalam tradisi baru Indonesia yang tercerahkan modernisme yang menurunkan sikap-sikap individualis. Seorang saudara kandung sekalipun banyak yang merasa nyaman tidur di hotel daripada di rumah adik atau kakaknya sendiri. Maka orang kota adalah orang yang merasa nyaman tanpa saudara! Sungguh aneh apabila kita di mana pun masih menganggap gotong-royong sebagai bagian dari budaya bangsa jika kenyataannya hal itu hanya masih berlangsung di wilayah-wilayah dengan sistem perluasan keluarga yang mengikat mereka dalam kebersamaan.

Saudara-saudara inti dari setiap laki-laki dan perempuan Dayak Lundayeh tentu kakek atau nenek (disebut tepun atau pu’), ayah dan ibu (ama’ dan ina’), cucu (mupun), keponakan (penaken), dan kita di kota-kota masih berhubungan dengan saudara-saudara inti ini meski boleh jadi terbatas khususnya untuk para keponakan juga sepupu, bahkan dengan saudara kandung! Penulis ingat istilah dalam bahasa Sunda yang biasa diucapkan para orang tua di kampung penulis bahwa keterputusan persaudaraan itu disebut pareumeun obor yang secara harfiah bermakna “matinya api obor” yang lebih jauh mengandung arti matinya cahaya dan setiap yang tidak saling mengenali seakan berjalan dalam gelap malam tanpa penerangan! Itu sebabnya penulis sendiri sering merasa sendirian berada di Pulau Jawa padahal boleh jadi saudara dalam jaring-jaring model Dayak Lundayeh ada di mana pun. Tapi umumnya orang Jawa memang harus terima derita pareumeun obor akibat pola keluarga yang sudah jauh dari nilai lama macam di Dayak Lundayeh.

Terur Aco leluhur Dayak Lundayeh

Menarik diperhatikan bahwa di luar turunan satu “Wa”, menurut Ellias, setiap orang Dayak Lundayeh percaya bahwa mereka satu turunan, yakni turunan Terur Aco, semua “Wa” bermuara ke Terur Aco yang sama sehingga tidak terbatas pada saudara kandung dan saudara dari para ipar (arum-lango-aca), tapi semua orang Dayak Lundayeh adalah satu.

Terur Aco secara harfiah berarti “telur matahari”, bahwa matahari menurunkan Terur Aco yang kemudian melahirkan orang-orang Dayak Lundayeh yang menyebar di Kalimantan Utara hingga Malaysia. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dikenal pula Danau Aco. Makna “Aco” dalam versi sumber-sumber pariwisata Kutai adalah “memberi” dan menurut para peneliti Cathrin Arenz, Michaela Haug, Stefan Seitz and Oliver Venz[1] kehadiran Danau Aco ini berkaitan dengan animisme masyarakat Melayu dan Dayak Indonesia, Malaysia, serta Brunei yang tidak boleh lagi dipahami sebagai label inferioritas, karena menurut Käser dalam sumber tersebut diterangkan bahwa fenomena animisme ada di seluruh dunia dan dengan demikian merupakan agama dunia.

Kehadiran “Aco” di Kaltara dan Kaltim ini merupakan salah satu rahasia ikatan antarsuku dan antarprovinsi di Kalimantan sehingga tidak mengherankan bagi penulis sendiri ketika di satu hari ada penghinaan terhadap tanah Kalimantan dari tokoh masyarakat di Ibu Kota, semua Dayak, tak hanya Dayak Lundayeh, menyatu dalam satu kekuatan protes terhadap penghinaan tersebut. Bahkan tidak hanya Dayak di Pulau Kalimantan, tetapi juga Dayak di kepulauan lain dan di negara lain mereaksi dengan cara yang sama. Kekuatan tersebut merupakan modal sosial yang berkembang dari sistem kekeluargaan Dayak sebagaimana sudah dicontohkan dengan model sistem keluarga Dayak Lundayeh yang salah satu perluasannya disebabkan faktor keluarga saudara perempuan.

Karit dan yuu, mandau dan ilang, sebagai ekspresi kebersamaan

Ekspresi kebersamaan antarorang Dayak ini bahkan tampak juga pada salah satu unsur perkakas Dayak karit. Penulis sering menduga bahwa suatu nilai budaya terlihat konsisten apabila dapat dibaca juga pada ekspresi bendawinya seperti arsitektur atau perkakas.

Orang awam menyebut karit sama dengan mandau, padahal lain mandau lain karit, lain pula ilang. Sebagai peneliti golok Sunda (Banten, Betawi dan Jawa Barat)[2] penulis tidak melihat fenomena karit pada golok. Karit berbentuk seperti mandau dengan ukuran kurang lebih dua jengkal setengah tangan orang dewasa yang selalu ditemani anaknya, sebuah pisau bergagang panjang, yang disebut yuu. Mereka tidak memisahkan keduanya dalam binaan (sarung) yang terpisah. Keduanya menempel dalam dua binaan yang rapat sebagai orang tua dan anak. Karit dan yuu ini menyertai aktivitas sehari-hari para lelaki untuk keperluan jagal, tebang, ukir, potong, kerat, seset, dll. yang membedakannya dengan ilang (berukir dan berbulu) setingkat dengan golok simpenan di Banten serta mandau (disebut juga plepet) yang masing-masing tidak pernah punya anak yuu. Namun kehadiran mandau tidak akan terlepas dari kehadiran ilang-ilang di sekitarnya.

Ilang dan mandau hanya sekali-kali digunakan untuk keperluan simbolik kepemimpinan, penyatuan kekuatan, dalam upacara-upacara kebersamaan, sehingga dibuat sedemikian rupa dengan wibawa dan ornamen/aksesoris bermakna tertentu. Maka orang Dayak, Dayak Lundayeh khusunya, hanya mungkin kita lihat dari ekspresi sehari-hari mereka dan cara mereka menunjukkan kepimpimpinan mereka di saat masing-masing diperlukan. Satu sama lain, macam pemimpin adat dan pemerintahan dan masyarakat biasa, dapat bercengkrama di mana pun, bernyanyi bersama, menari bersama, mendiskusikan apa saja, tak satu merasa lebih penting dari lainnya seperti karit dan yuu. Hal ini benar-benar tampak sejauh penulis bercengkrama dengan mereka di kegiatan Batu Ruyud Writing Camp I 2022. Namun di saat harus menentukan sikap, mereka tegak seperti mandau dalam iringan beragam ilang sehingga tak satu pun memang sendirian. Mandau dan ilang dengan demikian berpasangan juga dalam makna kepemimpinan.

Apakah kita di wilayah-wilayah perkotaan masih memiliki ekspresi kebersamaan dalam keseharian dan kepemimpinan? Seberapa kuat kita sendirian? Sekuat apa individulisme untuk membangun negara dan bangsa? Tidak mungkin Ika tegak tanpa kebinekaan yang saling jaga seperti sistem keluarga Dayak. Dayak adalah salah satu kekuatan Indonesia yang tidak dapat diabaikan dan mesti menjadi tempat belajar kekuatan kebangsaan yang menunjukkan adanya Bhinneka yang Ika, Ika yang dibesarkan perluasan Bhinneka.

Mereka yang di perbatasan negara terus berjaga untuk kita, di tengah beragam tantangan alam dan ekonomi. Kita yang sering memberi label negatif terhadap animisme ternyata lebih sering berperang bahkan antarsesama agama, bahkan antarpemuka agama, di perkotaan, di ruang terbuka atau media sosial. Ah, betapa kita jauh lebih lemah dari masyarakat pedalaman. Belajarlah kepada mereka untuk menimba lagi kekuatan, jangan tidak! []

Arip Senjaya, dosen filsafat Untirta, salah satu instruktur di Batu Ruyud Writing Camp I 2022.

[1] Lihat dalam “Dayak Societies in Transition - Balancing Continuity and Change”, Continuity under Change in Dayak Societies, h. 26-27.

[2] Penelitian tersebut sedang dalam proses penerbitan Balai Pustaka, setelah memenangkan Lomba Literasi Terapan Lokal Perpusnas 2022 dengan judul Golok dan Bukan Golok Menurut Pandé-Pangrajin-Bandar Banten.