Jejak Peradaban Menulis di Tatar Sunda (2): 'Travel Writer' Abad ke-16 Kesohor sampai Oxford

Penelurusan budaya menulis di Tatar Sunda terus bergelinding. Ternyata, saya sudah pernah ‘singgah’ di beberapa tempat petilasan, yang dulunya lekat dengan tokoh literasi Sunda. Secara tak sadar, profesi saya sebagai penulis terpengaruh oleh tokoh-tokoh tersebut. Alam bawah sadar menurut para ahli otak dan komunikasi, memang berperan sangat besar terhadap kehidupan kita. Konon jika dipersentase mencapai 88%.

Pada tahun 2013, saya mendaki sebuah bukit di Kuningan Jawa Barat. Kami menyebutnya Bukit Puncak Manik. Tak banyak orang yang paham tentang ‘keistimewaan’ bukit ini. Menurut cerita para leluhur, di puncak bukit inilah seorang tokoh masa lalu Padjadjaran pernah bersemayam, bertapa, atau niis (tetirah dalam bahasa Sunda). Sesuai nama bukit itu, nama sang tokoh adalah Bujangga Manik. Posisi bukit tersebut tak jauh dari Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, yang berlokasi di Kuningan. ‘Paeunteung-eunteng’ istilah dalam Bahasa Sunda, untuk menggambarkan posisi bukit tersebut dengan Gunung Ciremai, alias seperti saling berhadap-hadapan.

Meski bukit itu tidak terlalu tinggi – perkiraan hanya 1.200-an meter di atas permukaan laut – namun untuk mencapai puncaknya perlu perjuangan keras. Mendaki melingkar melipir sisi-sisi bukit yang curam.

Salah pijakan bisa tergelincir ke jurang yang cukup dalam. Dari kejauhan sepertinya enteng saja untuk menaklukkan bukit ini. Begitu dilakoni, napas kami sampai terengah-engah dan nyaris habis di tengah perjalanan. Hanya keyakinan akan sampai di puncaknya yang membuat kami terus melanjutkan pendakian.

Bujangga Manik adalah seorang anggota keluarga kerajaan yang memilih menjadi resi (tokoh agama Hindu) pada akhir era Padjadjaran yang menuliskan kisah perjalanannya dari Bogor Jawa Barat sampai ke pulau Bali. Konon, nama aslinya adalah Prabu Jaya Pakuan. Dua kali dia melakukan perjalanan yang dituliskannya pada daun palem, dengan bahasa Sunda buhun yang rapi dan berirama. Setiap kalimat hanya terdiri atas delapan suku kata. Presisi sampai berlembar-lembar lebih dari 1.500 baris.

Baca Juga: Kenapa Guru Diwajibkan Menulis?

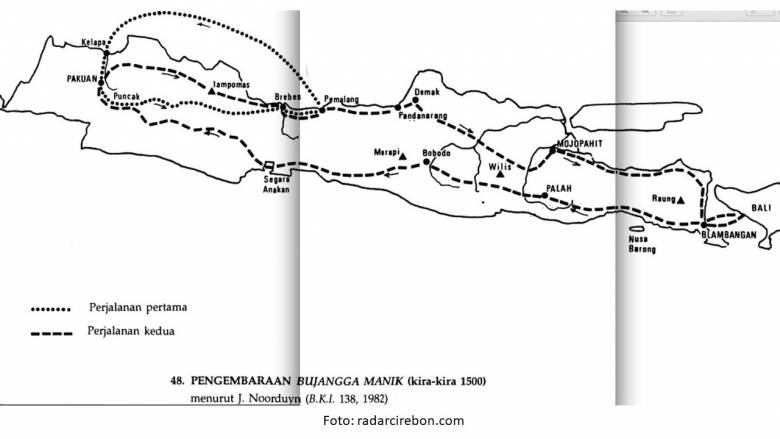

Perjalanan pertamanya hanya sampai ke Pemalang Jawa Tengah, di sekitar Kali Comal melewati Gunung Ciremai Kuningan dan Brebes. Dia kembali ke Bogor karena rindu kepada ibundanya. Perjalanan kedua dilakukannya beberapa tahun kemudian sampai ke Bali. Dalam naskah ini, Bujangga Manik menyebutkan tak kurang dari 450 tempat (sungai, bukit, dan wilayah berpenduduk) sepanjang Jawa sampai Bali.

Sebagian besar nama tempat itu masih digunakan hingga saat ini. Sesuai naskahnya, Bujangga Manik kembali ke Jawa Barat melalui jalur selatan, singgah di Gunung Cikuray Garut (tempat Kai Raga menulis) dan memghabiskan sisa hidupnya di sekitar hulu sungai Cisokan dekat Gunung Patoha. Kalau sekarang ditelusuri berarti masuk wilayah Cianjur bagian selatan. Tak begitu jauh dari tempat saya lahir. Cihea, sungai tempat bermain masa kecil saya, juga disebut dalam naskah Bujangga Manik.

Menilik catatan sejarah, Bujangga Manik layak dinobatkan sebagai penulis perjalanan pertama di Tatar Sunda. Istilah masa kini mungkin kita sebut saja sebagai ‘Travel Writer’. Kalau Eropa punya Tome Pires (abad ke-13) dan Marcopolo (abad ke-16) yang terkenal dengan catatan perjalanannya, maka Urang Sunda punya Bujangga Manik (abad ke-16).

Naskah asli hasil karyanya selama perjalanan Jawa – Bali tersebut tersimpan di perpustakaan Oxford Inggris dan menjadi salah satu naskah kuno yang sangat berharga. Sementara Indonesia punya Adinegoro, penulis perjalanan pertama era modern yang bukunya sudah terbit pada 1936. Namanya diabadikan sebagai penghargaan untuk penulis terbaik di bidang jurnalistik (semacam Pulitzer Award). Kelak, mungkin saja Bujangga Manik akan menjadi nama penghargaan juga untuk penulis perjalanan terbaik.

“Sadiri aing ti inya/ sacunduk ka Gunung Ratu/ Sanghiang Karang Caréngcang/ éta huluna Cisokan/ landeuhan bukit Patuha/ heuleut-heuleut Lingga Payung/ nu awas ka Kreti Haji/ Momogana teka waya/ neumu lemah kabuyutan/ na lemah ngalingga manik/ teherna dek sri mangliput/ ser manggung ngalingga payung.”

Demikian salah satu larik dalam naskah Bujangga Manik. Silakan cari terjemahannya menggunakan Kamus Bahasa Sunda. Sungguh, kalimat-kalimatnya sangat indah dan menggambarkan betapa penulisnya sudah amat melek literasi. Penulisnya bukan sembarangan orang yang hanya iseng orat-oret di atas daun palem. Tak keliru jika Oxford menyimpan dan menganggapnya sebagai karya tulis kuno bernilai tinggi. Mungkin tak kalah tinggi nilainya dibanding naskah La Galigo, kisah epik terpanjang di dunia karya nenek moyang Suku Bugis, yang diperkirakan oleh Unesco berasal dari abad ke-14.

Baca Juga: Jejak Peradaban Menulis di Tatar Sunda (1)

Catatan perjalanan saya, orang Bogor ke Krayan Kalimantan Utara pertengahan Desember lalu, akan dibukukan. Sebagian naskahnya sudah ada di laman Facebook dan website pribadi serta di ytprayeh.com, semacam daun palem dan lontar pada masa lalu. Alam bawah sadar saya sangat kuat mendorong tanpa bisa dibendung, meski tak ada rencana jauh hari sebelumnya.

Catatan perjalanan itu menjadi sangat penting berkaca pada pengalaman Tome Pires, Marcopolo, atau Bujangga Manik. Ia akan sangat bermanfaat untuk anak cucu generasi mendatang. Mereka bisa membaca dan belajar dari sejarah sekaligus sebagai inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik.

“Ucapan ditelan zaman, tulisan tertancap abadi.”

Tulisan sebelumnya: Jejak Peradaban Menulis di Tatar Sunda (1): Kai Raga, Penulis Top Zaman Padjadjaran

***