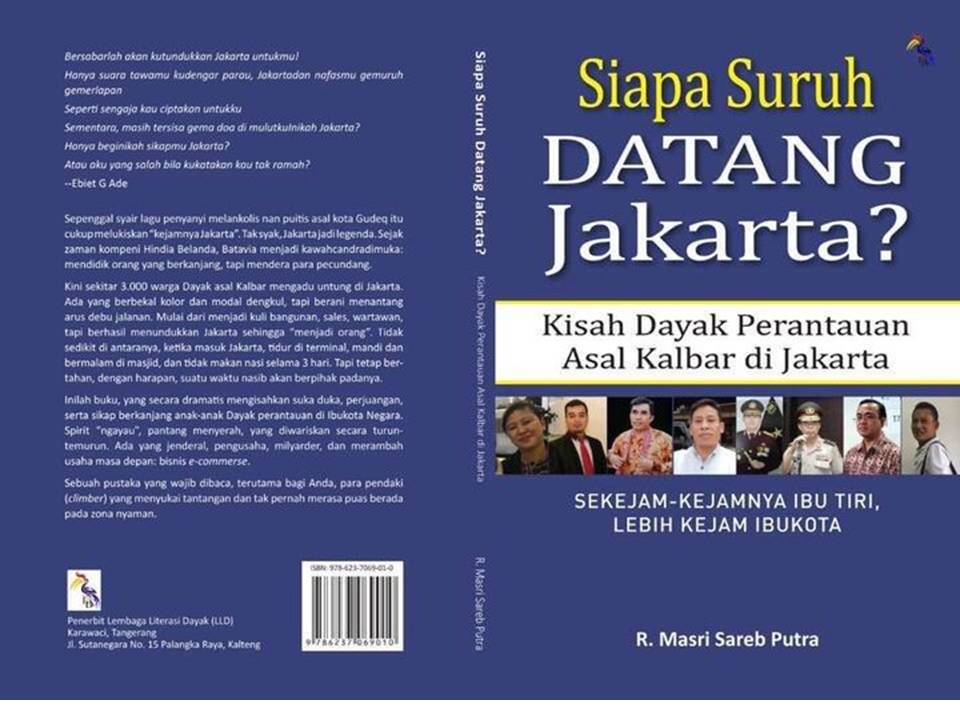

Siapa Suruh Datang Jakarta?

Dasar penulis.

Apa saja bisa diolah jadi buku. Itulah, kata saya acapkali. Tidak ada yang luar biasa. Yang ada adalah latihan terus-menerus. Dan habitus.

Saya kerap bilang. Dalam berbagai kesempatan. Penulis besar bukan karena menulis tentang orang besar dan peristiwa luar biasa. Tetapi penulis besar adalah dia yang bisa menulis hal biasa ke dalam untaian kata yang tidak biasa. Sedemikian rupa, sehingga hal-hal kecil menjadi besar bukan karena peristiwanya, melainkan karena apa yang bisa diungkap di baliknya.

Demikianlah perjalanan peristiwa pengalaman individu menjadi buku ini.

Mengalami sendiri. Lalu mendengar kisahan kawan-kawan, sesama Dayak. Yang diaspora ke Jakarta. Saya terinspirasi menarasikan semua kisahan itu. Menuangkannya melalui kata-kata. Menatanya dalam kalimat. Menjadilah sebentuk buku. Yang, saya kira, bukan hanya sebagai kenangan akan masa lampau bagaimana susah perjuangan, survive di ibkota. Namun juga sebentuk peristiwa bersejarah. Yang akan jadi warisan kepada anak cucu: bahwa hidup itu jangan mau menyerah pada keadaan. Nasib bisa kita ubah. Takdir kita jalani dengan sukacita.

Saya pernah tidur di gardu hansip, di Jalan Paseban, Jakarta Pusat. Lantaran gak punya cukup uang pulang ke kosan naik bus di Kebon Jeruk. Setelah menjalaninya. Yang tepat bukan "tidur", tapi berjaga. Sebab semalam suntuk, saya tidur ayam saja. Tidak bisa nyenyak memejamkan mata. Dikerubungi nyamuk got Jakarta.

Kisahan pribadi yang jadi pengalaman bersama. Tentang perjuangan. Dan kisah hidup susah pada awal mulanya di Jakarta. Kecopetan jadi imbuhan. Perut sering keroncongan jadi melodi setiap hari. Dan tidak makan nasi jadi bumbu penyedapnya.

Sekali peristiwa.

Saya mengalami sendiri. Semacam "aksioma". Yakni kebenaran yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Mula-mula, saya tidak percaya. Namun, jadi percaya setelah mengalaminya.

Syahdan, katenye. Inilah aksioma itu. "Kalo lom perneh kecopetan, lom sah jadi warge Jakarte."

Saya dua kali dicopet di Jakarta. Sekali waktu. Di terminal bus Pulogadung. Isi kantong belakang saya raib. Namun, syukur. Saya tidak menaruh uang di satu saku: isi saku depan dan --saya simpan di kaos kaki-- masih utuh. Itulah sisa uang untuk saya ke Soekarno-Hatta, bekal pulang Kalimantan.

Atas pengalaman pahit itu. Saya lalu membenarkan adagium, "Don't put all your eggs in one basket."

Ya. Jangan sekali-kali menaruh seluruh telor dalam satu keranjang yang sama!"

Lain peristiwa di bus kota. Gaji utuh. Dalam amplop. Belum dibuka. Saya naik bus patas 10, jurusan Grogol - Kampung Melayu. Berdiri. Berdesak desakan. Di belakang bus. Saya ngerasa sih, namun karena berdesakan. Begitu lekas kejadiannya. Uang gaji itu berpindah tangan. (Jadi pelajaran. Lain waktu, nyoba lagi. Selamat! Uang saya selip di depan, dalam kaus kutang. Pengalaman buruk jadi pelajaran baik).

Bagaimana saya bertahan hidup di Jakarta, setelah gaji sebulan dicopet?

Itu antara lain kisahan dalam buku ini. Masih banyak lagi!

Siapa suruh datang Jakarta? Hayo, nyanyi bareng. Inilah kisah tragis, romantis, lucu, konyol, sekaligus miris orang Dayak, para diaspora di Jakarta.

Saya pernah tidur di gardu hansip, di Jalan Paseban, Jakarta Pusat. Lantaran gak punya cukup uang pulang ke kosan naik bus di Kebon Jeruk. Setelah menjalaninya. Yang tepat bukan "tidur", tapi berjaga. Sebab semalam suntuk, saya tidur ayam saja. Tidak bisa nyenyak memejamkan mata. Dikerubungi nyamuk got Jakarta. Pedas dan luar biasa gatalnya. Lalu, jelang subuh. Bukan main kedinginan. Begitu fajar menyingsing. Dengan bekal uang 300 perak pemberian pak hansip di Paseban. Saya naik bus sampai Bundaran Slipi. Jalu jalan kaki sejauh 4 km ke tempat kos.

Syahdan katenye: Kalo lom perneh kecopetan, lom sah jadi warge Jakarte.

Pernah pula mengalami. Di ujung bulan tua. Belum gajian. Dua hari gak makan nasi. Hanya bertahan hidup dengan makan roti dan indomie.

Dan.... simak juga kisahan lain, sesama Dayak, yang merantau dan mengadu nasib di Jakarta.

Sayangnya. Ruang ini terlampau sempit untuk mengisahkan semua itu.

Baca bukunya saja, ya???