Terkenang Linus Suryadi

Egosentris hanya membuahkan puisi sentimentil dan kerdil, yang tidak cukup berharga untuk disajikan kembali pada siapa pun.

–Linus Suryadi

Saya berjumpa dengan Linus Suryadi Ag (Agustinus) secara sengaja. Awal tahun 1990, ketika saya editor Gramedia. Dari Jogja, saya naik taksi mencapai rumahnya ke desa Kadisobo, Sleman.

Tiba di teras rumahnya. Joko Pinurbo, kawan saya, menyapa. Kesan pertama, ia seorang yang ugahari. Penyair yang menerapkan dengan saksama dan dalam tempo yang selama-lamanya prinsip SKS –sandal kopiah sarung.

Terlahir sebagai Katolik tulen, tapi Linus (* 1951 di Kadisobo, Sleman dan + 1999) tak pernah menanggalkan jubah kejawen.

Bertemu Linus secara muka demi muka, pastinya bukan kebetulan belaka. Pada akhir tahun 1980-an, ketika mahasiswa Filsafat. Dan penyuka karya sastra. Saya telah mengikuti trend sastra Indonesia. Dan mafhum sebab memamahbiak prosa lirik Pengakuan Pariyem, karya Linus.

Maka perbincangan kami pun ngalor ngidul. Meski demikian, saya mengerti. Untuk segera diterima, harus masuk dalam ke hati lawan-bicara. Maka saya katakan pada Linus bahwa saya suka puisi-puisinya.

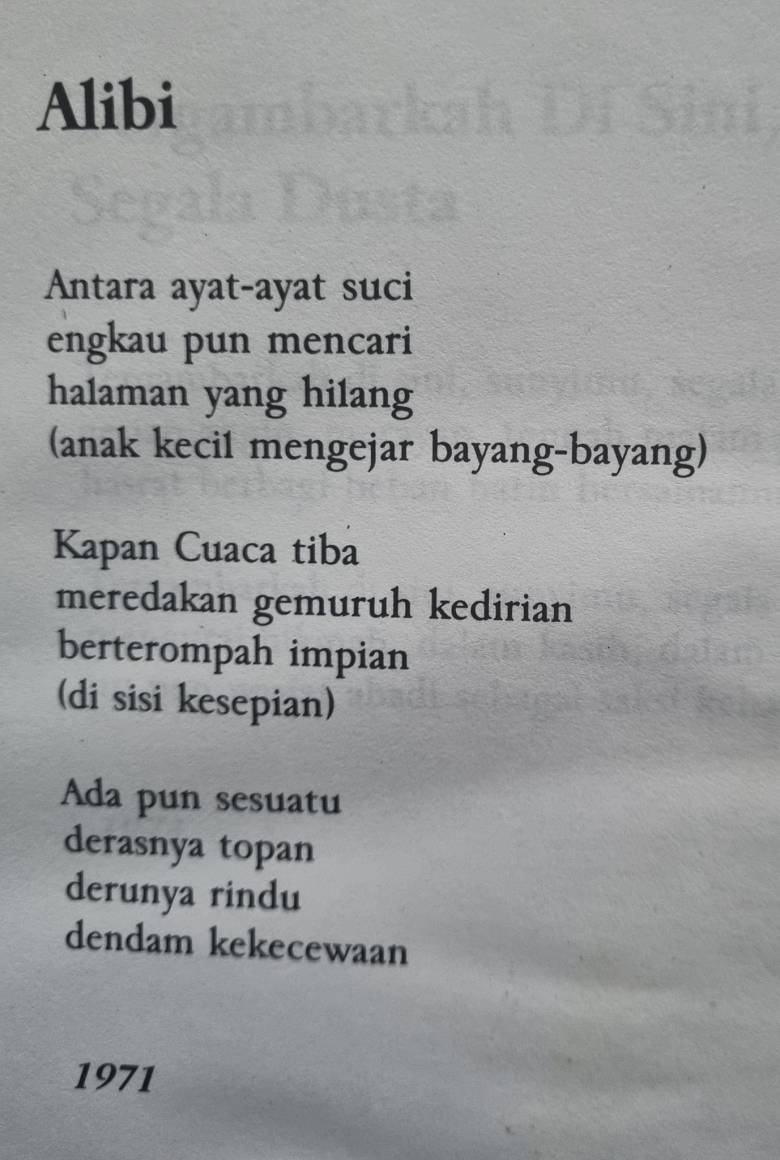

“O ya?” ia seakan terperangah, heran. Barangkali saja pura-pura heran. Dan sembari ngetes, ia menelusuri. "Apa misalnya?"

“ALIBI!” jawab saya. Ia kaget. Saya memang sejak SMP sudah baca majalah kebudayaan yang dikelola romo-budayawan Jesuit, Dick Hartoko, Basis. Ayahku langganan, dan sebagai anak, saya sangat suka mencuri-curi bacaan ayahku. Termasuk, saya sudah membaca Di Bawah bendera Revolusi dan buku CLC: Dari Madiun ke Lubang Buaya, dari Lubayang Buaya ke…?

Bertemu Linus secara muka demi muka, pastinya bukan kebetulan belaka. Pada akhir tahun 1980-an, ketika mahasiswa Filsafat. Dan penyuka karya sastra. Saya telah mengikuti trend sastra Indonesia. Dengan menulis opini di Basis, asuhan Romo Dick Hartoko. Dari honorarium, saya bela-belain beli buku-buku sastra dan filsafat bermutu. Salah satunya, yang masih saya simpan hingga kini. Sebab waktu itu disebut-sebut sebagai mahakarya puisi lirik Idonesia, yang pernah ada, yakni: Pengakuan Pariyem, karya Linus.

Kemudian, kami bersama Linus melatih guru-guru di Jogya menulis. Sebelum lokakarya menulis berakhir, Linus menghadiahi saya sebingkai puisi yang mendaur-ulang semua karyanya berjuluk Citra Kamandanu (1997). Ia kisahkan pada saya. Minum air daun sirih rebus bagus untuk menjaga stamina, dalam melahirkankarya.

Waktu itu, Joko Pinurbo baru menjadi seorang penyair beraliran funny poem. Celana salah satu kumpulan puisinya yang melegenda. Maka “nyambung” saja saya dengan kedua penyair Jogja itu. Sebab saya sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan puisi, tetapi saya yakin bahwa seorang penyair tidak benar-benar pernah hidup dari menyair. Maka saya pun menulis buku.

Pusi, bagi saya. Kini seperti “menghidupkan kembali” kata yang lama terbenam dalam kubangan ingatan.

Bacaj juga: https://bibliopedia.id/terkenang-linus-suryadi/?v=b718adec73e0