Romo Mangun dan Saya : Novel Terakhirnya (1)

Ada awal. Ada akhir. Ada alfa. Ada omega. Ini tidak biasa. Bukan dari alif. Tapi saya membahas Romo Mangun dan karyanya mulai dari yang akhirat. Baru mundur. Hingga saatnya, ke: alif.

Saya membahas karya Romo dari novel terakhirnya. Novel perdana, sekadar untuk diketahui. Romo menggunakan nama samaran: Wastu Wijaya. Judul novelnya: Romo Rahadi.

Nah, novel terakhir Romo Mangun yang hendak saya bahas. Cukup ber"bau" Katolik karya itu. Bagi yang merasa ada "halangan" psikologis. Lebih baik berhenti. Jangan diteruskan membaca narasi ini.

Tidak bisa lain bahasan. Sebab memang baliau pastor-Katolik. Imam projo. Pastor diosesan Keuskupan Agung Semarang (KAS), persisnya. Sang arsitek. Lulusan Jerman. Kawan-rapat Mendikbud Ing. Wardiman Djojonegoro. Dari sang Mendikbud, saya mafhum. Di Jerman, orang-orang memanggilnya: Mas Romo. Termasuk Wardiman.

Mas Romo sekembali dari studi arsitek, bukan Filsafat Teologi, di Jerman. Ia dikaryakan. Atau memilih berkarya "pastoral kategorial". Memilih berbela rasa. Lalu tinggal. Hidup bersama wong cilik. Di Kali Code. Itu bukan berpura-pura. Nyata. Romo mengalami. Tinggal bersama. Makan minum yang sama. Dengan wong cilik itu.

Romo sadar. Untuk menyapa wong cilik. Perlu mengalami wong cilik juga. Bahasa "altar" harus diterjemahkan dengan bahasa "pasar". Maklum. Beliau itu seorang arsitek. Sekaligus, sastrawan yang mahir memilik diksi.

Ada novel terakhirnya?

Apa novel perdana? Banyak orang mengira, Burung-Burung Manyar!

itu keliru!

Saya telah membaca dan memamah-biak karya beliau. Sejak mulai kuliah. Itu 1984. Romo menulis novel perdana. Mungkin juga pengalamannya. Tentang seorang Romo yang bertugas di Papua. Nah, konfliknya, bertemu dengan seorang dokter muda, wanita. Di sana novel mengawali konfliknya.

Tapi bukan itu yang hendak saya kisahkan. Novel perdana itu berjudul Romo Rahadi. Ia gunakan nama samaran: Wastu Wijaya. Lebih dari 3 kai saya baca.

Kali ini, saya hendak bahas novel terakhirnya.

Tugas sastrawan tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Seperti dikatakan Vossius, "Poetae sunt morum doctores”. Pujangga adalah juga guru moral.

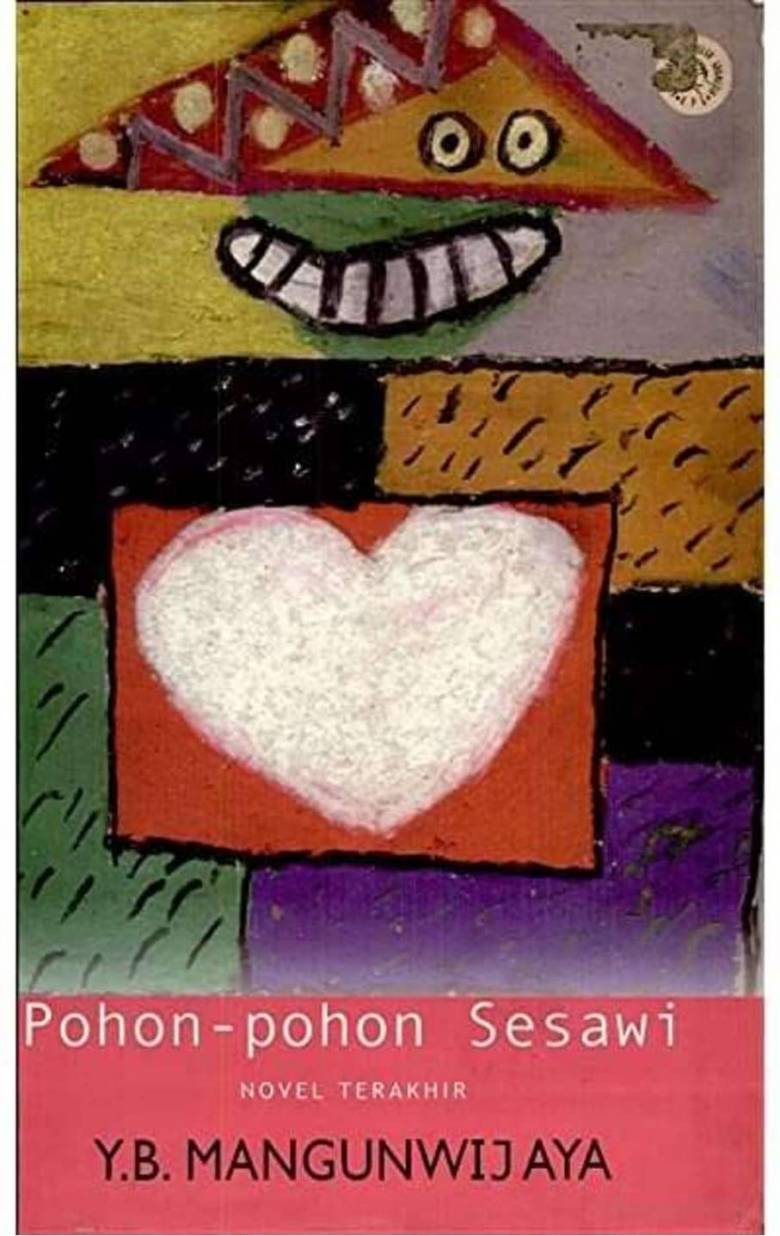

Berbeda dengan karya-karya lain, memang sulit memahami novel terakhir Romo Mangun lepas dari konteksnya. Pembaca awam langsung dibuat bingung begitu membaca judul Pohon-pohon Sesawi. Sawi berpohon? Tidak mungkin! Bukankah sayuran itu hanyalah tetumbuhan kecil yang biasa ditanam petani di petak-petak kebun?

Namun, jika kemudian kita membaca sampai pada halaman terakhir, konteksnya menjadi jelas. Romo Mangun menggunakan metafora dan memetiknya secara tepat dari khazanah Alkitab. Tidak bisa lain kecuali menyimpulkan bahwa judul novel ini lahir dari inspirasi usai membaca kutipan Injil (Matius, 13:31-35) bertajuk Perumpamaan tentang Biji Sesawi.

Ketika menjelaskan tentang Kerajaan Allah, Yesus antara lain mengatakan, “Hal Kerajaan Surga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.”

Jelaslah! Pohon sesawi hanyalah metafora. Di balik itu terkandung wasiat, bernada harapan. Romo Mangun menginginkan agar setiap orang Kristen hidup meniru sawi. Benihnya kecil. Tetapi jika sudah tumbuh, menjadi besar di antara sesama sayuran. Bagai sawi. Orang Kristen diharapkan low profile. Tapi serentak dengan itu, menghasilkan buah kebaikan untuk sesama. Romo mencontohkannya. Lewat hidup. Terlebih melalui tindakan nyata.

Menurut Romo, dengan meneruskan metafora sesawi tadi, dakwah (pewartaan) orang Kristen yang sejati bukanlah evangelisasi, Atau usaha penyebaran dan pengabaran Ijil. Tapi dakwah yang utama adalah: kesaksian hidup. Dinyatakan dalam tindak tanduk sehari-hari. Dalam ucapan. Dalam perbuatan. Dalam pikiran. Semuanya baik. Seiring seirama.

Sebab, kata Romo berkali-kali, "Katolik itu berarti: universal, umum. Jadi, kita ini manusia untuk sesama. Nilai yang kita yakini universal, berlaku di mana saja: Cinta kasih. Itu hukum pertama, dan utama." Romo kerap menyatakan hal itu. Di Kali Code. Dan di fora seminar. Termasuk yang kerap saya ikuti.

Novel perdana itu berjudul Romo Rahadi. Ia gunakan nama samaran: Wastu Wijaya. Lebih dari 3 kai saya baca.

Setiap orang Kristen menjadi saksi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia melalui tindak tanduk dan perbuatan mereka. Kesaksian hidup sering ditekankan oleh Romo dalam berbagai tulisannya mengenai “Gereja Diaspora”. Yaitu bahwa pada hakikatnya setiap orang Kristen hidup dalam alam pengembaraan di dunia fana ini adalah martir.

Subjudul buku ini jelas menyebutkan bahwa buku ini adalah novel terakhir Romo Mangun. Karena ditulis pada masa-masa terakhir sebelum kembal ke rumah Bapa, timbul persoalan, atau setidaknya pertanyaan. Sebagai sebuah karya sastra, sudah utuhkah karya ini?

Pertanyaan itu coba dijawab dalam pengantar yang ditulis Joko Pinurbo dan Th. Kushardini – keduanya orang dekat Romo Mangun. “Karya yang kini hadir di hadapan pembaca semula adalah naskah yang tercerai berai.

Kami mendapatkannya di antara sekian banyak berkas tulisan yang ditinggalkan oleh almarhum Romo Mangun.

Memang, sebelum meninggal, Romo Mangun pernah bercerita bahwa ia sedang mengerjakan suatu novel. Kami tidak tahu apakah novel ini yang dia maksud.”

Menjadi gamblang bahwa proses penerbitan novel ini diawali dengan interpretasi.

Pertama, benarkah naskah ini yang dimaksudkan Romo Mangun sebagai novel yang dikerjakannya sebelum meninggal?

Kedua, karena tanpa finishing touch dari pengarang langsung, sulit dipastikan keutuhan karya ini. Ketiga, apakah sembilan bab novel, ataukah lepas-lepas dan berdiri sendiri seperti cerpen?

Bukan tugas penerbit dan penyunting buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pelik seperti itu. Para kritikus sastralah yang mesti menjawabnya. Bahkan, pembaca yang kritis pun dapat menarik kesimpulan sendiri.

Sebab dilihat dari tema sentralnya, memang ada benang merah yang menghubungkan bab demi bab. Lagi pula, tokoh protagonis sama: Yunus, alias Rahadi. Nah, Rahadi ini mengingatkan saya pada novel perdana Wastu wijaya. Yang tiada bukan, nama pena Romo Mangun.

Rahadi adalah tokoh yang mengingatkan kita pada salah satu novel terbaik Romo Mangun, Romo Rahadi yang mengambil setting awal di Magelang. (Lha, Romo Mangun itu wong Magelang kok!). Kemudian Irian Jaya. Ketika melempar novel ini di tahun 1982, Romo Mangun menggunakan nama samaran.

Nah. Dilihat dari kacamata kritik sastra. Romo Rahadi dan Pohon-Pohon Sesawi ada kesamaan dan kemiripan. Keduanya mengambil setting back drop. Selain tema yang kurang lebih sama. Selain itu, lanjaran yang menghubungkan bab demi bab, juga tak jauh beda.

Mungkin berlebihan mengatakan kedua novel tadi adalah biografi atau kisah hidup sang penulis sendiri. Namun, mengingat begitu banyak nama tempat, tokoh, serta dunia nyata seorang biarawan yag diangkat; mau tidak mau orang akan menghubungkan novel ini dengan dunia nyata pengarang.

Dilihat dari kacamata kritik sastra. Romo Rahadi dan Pohon-Pohon Sesawi ada kesamaan dan kemiripan. Keduanya mengambil setting back drop. Selain tema yang kurang lebih sama. Lanjaran yang menghubungkan bab demi bab, juga tak jauh beda.

Dalam novel ini (juga novel Romo Rahadi) misalnya, tegas disebut tempat-tempat seperti Magelang, Mertayudan, seminari, paroki, pastor, serta setback masa kolonial. Semuanya ini. Mengingatkan kita pada lingkaran kehidupan, seklaigus dunia nyata, Romo Mangun sendiri.

Kemiripan lain novel ini dengan kehidupan pengarang dapat dilihat pada bab “Gejala Pergolakan Suci”. Antara lain mencatat bahwa selama 39 tahun sebagai pastor tentulah sudah 39 kali dia mempersembahkan korban Misa Natal. Ketika muda mengharukan dan meneguhkan. Kemudian menjadi pekerjaan rutin. Walaupun sudilah jangan disebut mekanis (halaman 95).

Itu sekadar menunjukkan contoh. Gaya "akuan". Teknik bercerita orang pertama. Dikenal sebagai first person omniscient. Yang dalam sastra memang sah-sah saja. Sekaligus, mengamini apa yang dikatakan penyunting. Bahwa Romo Mangun, lewat karya ini, merefleksikan perjalanan hidupnya sebagai seorangimam. Lengkap dengan berbagai romantikanya, termasuk konflik-konflik batinnya.

Selanjutnya, para kritikus sastra dalam membahas dan mengapresiasi karya ini dapat mendekati dari sisi psikologi sastra, sosiologi sastra, atau cukup hanya melalui kritik teks saja tanpa menghubungkannya dengan pengarang.

Akhirnya patut diajukan pertanyaan berikut. Apa istimewanya novel ini? Terus terang, ditilik dari ilmu sastra, novel ini kalah jauh dibanding Burung-burung Manyar, Romo Rahadi, dan Burung-burung Rantau. Kita nyaris tidak menemukan suspense, kekhasan Romo Mangun menulis novel dalam Pohon-pohon Sawi.

Tapi satu kelebihan yang tidak ditemukan dalam novel lain bahwa Pohon-pohon Sawi adalah novel terakhir. Terakhir berarti: puncak. Puncak adalah tajuk. Ia mahkota. Nilai novel ini bukan terletak pertama-tama pada pesannya. Agaknya, Romo Mangun sadar bahwa pujangga adalah guru moral yang membawa pesan itu sendiri.

Romo mafhum. Tugas sastrawan tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dikatakan Vossius, "Poetae sunt morum doctores”. Pujangga adalah juga guru moral.

Ajaran sang mahaguru moral jelas. Yakni agar kita menjadi biji sesawi. Masilkan buah yang baik.*