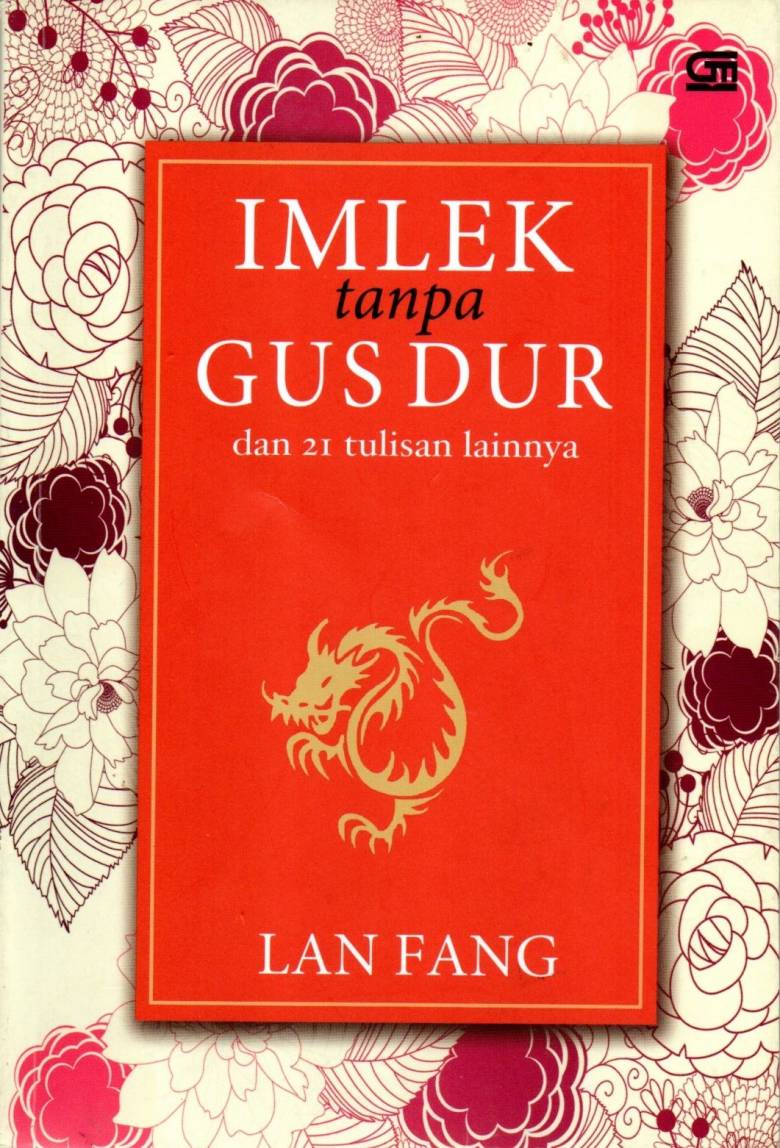

Imlek Tanpa Gus Dur

Judul: Imlek Tanpa Gus Dur

Penulis: Lan Fang

Tahun Terbit: 2012

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Tebal: xxvi + 302

ISBN: 978-979-22-8070-8

Seperti halnya para Tionghoa, Lan Fang pun mengakui jasa Gus Dur yang sangat besar dalam memutus kebijakan Orde Baru dalam membatasi orang-orang Tionghoa untuk hidup dengan budayanya. Sejak Orde Baru berkuasa, dengan dalih bahwa Tiongkok terlibat dalam kudeta tahun 1965, kebudayan Tionghoa dilarang dipraktikkan di ranah publik. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup, koran-koran berbahasa Mandarin ditutup, perayaan-perayaan budaya Tionghoa dilarang dilakukan di area publik. Orang-orang Tionghoa pun “disarankan” untuk berganti nama.

Namun saat Gus Dur menjadi Presiden, serta-merta semua aturan tersebut dihilangkan. Meski secara resmi Presiden Megawatilah yang menjadikan Imlek sebagai Hari Libur resmi Pemerintah, namun Imlak sudah dirayakan sejak Gus Dur menjadi Presiden. Saat Gus Dur jadi Presiden RI, Liong dan Barngsai semua keluar kendang. Dua makhluk rekaan orang Tionghoa tersebut menari berlenggak-lenggok menyambut kebebasannya setelah lebih dari 30 tahun harus sembunyi di kamar sempit.

Kegembiraan Lan Fang diungkapkan dalam artikel pendek berjudul “Imlek Tanpa Gus Dur.” Dalam artikel di halaman 35 buku ini, Lan Fang menunjukkan bagaimana perubahan pada dirinya (dan juga orang-orang Tionghoa di Indonesia) terjadi tiba-tiba. “Namun, terus terang saja, setelah terbiasa bungkam (entah dibungkam atau terbungkam) selama berpuluh-luluh tahun, saya “tidak siap” dengan kebahagiaan sebesar ini,” ungkap Lan Fang menggambarkan kebahagiaan sekaligus kekagetannya akan keputusan Gus Dur. Lan Fang merasa ada yang hilang ketika merayakan Imlek tanpa Gus Dur. Ketika tulisan ini dibuat oleh Lan Fang (tahun 2012) Gus Dur sudah wafat. Namun jasa beliau bagi orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilupakan. Bagi Lan Fang, Gus Dur adalah ayahnya. Bagi orang Tionghoa Gus Dur adalah Bapak Orang Tionghoa Indonesia.

Selain dari artikel tentang Imlek tanpa Gus Dur, buku ini memuat tulisan-tulisan Lan Fang lainnya. Ada tulisan-tulisan yang melengkapi informasi tentang budaya Tionghoa, Islam dan Tiongkok dan tentang kesenian, khususnya sastra di Jawa Timur. Seluruhnya ada 21 tulisan Lan Fang yang disatukan dalam buku ini.

Lan Fang secara khusus menulis tentang sastra Tionghoa. Memakai definisi Sapardi Joko Damono bahwa Sastra Tionghoa adalah sastra yang ditulis dalam bahasa Cina (hal. 21), Lan Fang menyoroti betapa maraknya sastra Tionghoa yang menjadi cikal bakan sastra melayu (karena ditulis dalam bahasa Melayu, kebanyakan oleh penulis Tionghoa) sebelum Orde Baru. Sastra Cina masih eksis sampai dengan tahun 60-an sebelum Suharto berkuasa. Namun kemudian para sastrawan Tionghoa ini tidak memiliki tempat untuk mempublikasikan karyanya karena koran-koran berbahasa Mandarin ditutup oleh rezim Orde Baru.

Apakah sastrawan tersebut kemudian surut dalam berkarya? Ternyata tidak. Dari hasil penelusuran Lan Fang, para sastrawan Tionghoa tetap menghasilkan karya. Namun karya-karya mereka beredar secara terbatas. Bahkan beberapa dari mereka tetap menerbitkan dalam bentuk buku melalui penerbit yang ada di Singapura dan Hong Kong. Namun, ketika kondisi sudah terbuka ternyata situasi sudah sangat berbeda.

Baca Juga: The New Order Story [2] The Unpredictable of Soeharto's Wordless Communication

Mengutip pendapat Mona Lohanda, yang mengatakan bahwa setelah ditutup selama 30 tahun, ekpresi budaya orang muda Tionghoa sudah menjadi berbeda. Hereka tidak mengenal Tionghoanya karena sudah tidak pernah digunakan di rumah, belum lagi pegaruh globalisasi (hal. 76). Sedangkan Didi Kwartanada menyangsikan bahwa di era reformasi telah terjadi sinifikasi (hal. 72). Sesungguhnya yang terjadi hanyalah revivalisasi.

Lan Fang juga membuat beberapa tulisan tentang Islam dan Tiongkok. Mungkin tulisan ini dihasilkan saat ia berkesempatan untuk mengunjungi tanah leluhurnya tersebut. Artikel tentang makam para pengajar Islam di Lingzhan (Makam Suci Bukit Linzhan – hal. 23), Masjid yang menjadi cagar budaya (Belibis di Masjid Qin Jing – hal. 43), Tebu Imlek (hal. 89) dan kehidupan para orang Tionghoa yang pulang ke Tiongkok (Walangkekek di Xue Feng -hal. 99), pengaruh budaya Tiongkok pada wayang (Wayang: Belajar dari Bayang – hal 105) adalah artikel yang menggambarkan hubungan Islam, Tiongkok dan Indonesia.

Tema lain yang ditulis Lan Fang dalam buku ini adalah tentang sastra dan budaya di Provinsi Jawa Timur. Ia menulis tentang gairah sastrawan dan seniman Jawa Timur, dukungan Pemerintah yang setengah-setengah, kesenian dan politik dan upaya pencarian kebudayaan Jawa Timur.

Seperti halnya sebuah buku bunga rampai, buku ini juga memiliki persoalan kekurang-kompakan tema. Sebab tulisan-tulisan yang dirangkum adalah berasal dari tulisan-tulisan lepas yang tidak dimaksudkan untuk disatukan sebelumnya. Buku bunga rampai sering berisi beberapa artikel yang bisa diikat dalam sebuah tema besar, tetapi selalu saja ada artikel-artikel yang tak berhubungan dengan temanya. Saya menemukan tiga tema besar seperti telah saya uraikan di atas. Namun dalam buku ini juga ada artikel yang membuat saya kesulitan mau dikelompokkan ke tema yang mana. Misalnya artikel tentang “Pinokio, Arjuna, dan Uebermensch” dan Kefeminiman Sepak Bola.” (572)

***