Puisi Aliman | Kreativitas yang Menjadi

Jika bukan lantaran Aliman. Tidak hendak saya menulis esai ini!

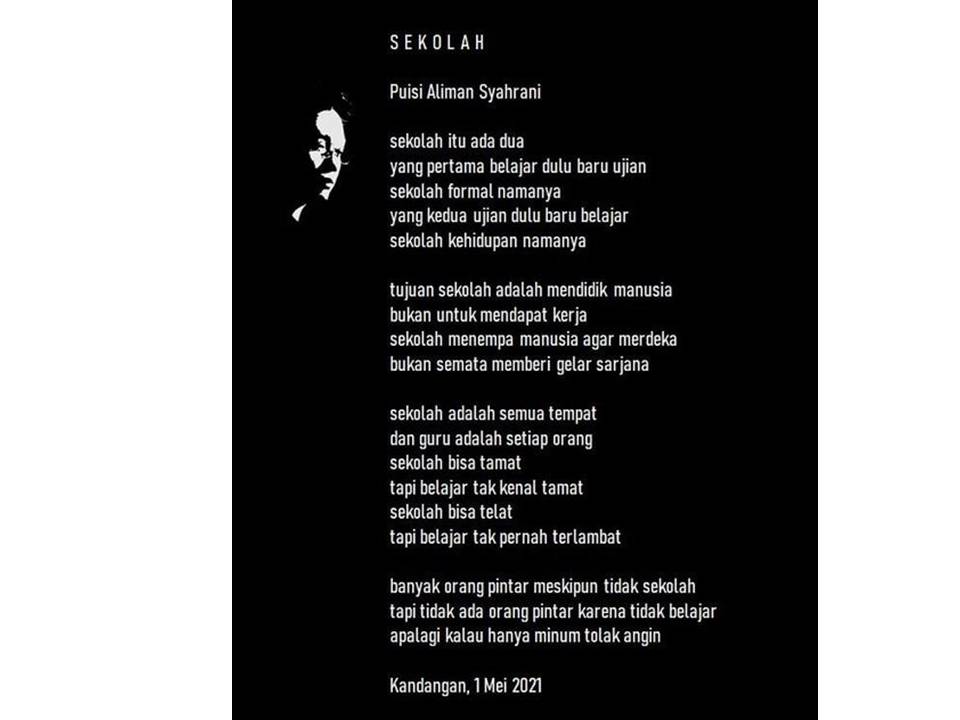

Pusi Aliman: berkelas. Mencerminkan kreativitas. Sekaligus cerdas. Bernas sudah dengan sendirinya. Saya suka. Dan darinya, tergelitik mengulas "puisi yang menjadi".

Saya mengenal baik Aliman. Profilnya masuk senarai 101 Tokoh Dayak (jilid 2) halaman 11-14. Termasuk panjang narasi dirinya. Tentu, karena dianggap penting. Juga salah satu tonggak sastra Dayak. Ia juga masuk bilangan Sastrawan Dayak pilihan Korrie Layun Rampan.

November 2017. Aliman salah satu ketua penyelenggara "Aruh Sastra" Kalimantan Selatan. Saya diundang jadi narasumber. Seru sekali acara kami 17-18 November di Kandangan itu. Dilanjutkan berkelana. Mengasah, sekaligus bereko-wisata ria ke pegunungan Meratus. Di mana-mana, kami bersastra. Baca puisi di mana saja, bilamana saja. Bahkan, di prapatan jalan. Juga di ruang tunggu bandara.

Jika Aliman tidak memposting puisinya di beranda FB pagi ini, saya tak menulis artikel ini. Yang unik, ia jujur. Menyebutkan sumber inspirasi. Katanya, "Aliman Syahrani: *) diolah dari tulisan Bang Masri Sareb Putra."

Saya, memang begitu. Kalau lagi males nulis panjang, menulis inti gagasan saja di FB.

Dan Aliman mahir mengembangkannya. Jadi tulisan, apa saja. Saya menggolongkan puisi ini ke dalam bilangan "funny poem". Sebagaimana karya Joko Pinurbo. Sarat makna. Justru di balik kenakalan, dan kejenakaan di dalam pilihan kata, terselip makna yang dalam. Di situlah citarasa sastra tertera. Ketika penyair berhasiil memainkan psikologi pembaca.

***

Puisi.

Puisi tak pernah benar-benar “selesai”. Artinya, ia terus berproses. Mengikuti arus waktu yang tak pernah surut menoleh ke belakang lagi.

Saya sendiri mengalami. Puisi-puisi yang kugubah ketika usia belia, pabila dibaca sekarang, terasa beda. Bahasanya sederhana. Polos saja. Belum ada citarasa sastranya. Saya, ketika itu, belum paham mengenai "natural symbol", yang ternyata --menurut penerawangan sastrawan senior Ahmadun Y. Herfanda-- menjadi aliran dan gaya saya.

Barangkali pengalaman, usia, pergaulan, pendidikan, dan juga pengetahuan; turut mewarnai gagasan (isi) sebuah puisi.

Demikian pun, jam terbang berpuisi-ria dan usia. Sangatlah mempengaruhi. Ketika remaja, tema sentral puisi-puisi tak lari dari kata “cinta”. Saya pun, seperti jutaan remaja umumnya, pernah benar-benar menyangka. Bahwa dalam hidup ini cuma ada satu hal saja yang penting: cinta!

Di kemudian hari, saya mafhum bahwa hidup sejati bukan cuma cinta, tapi di sisi itu juga ada: benci, sehat, sakit, senang, susah, pahit, getir, kecewa, sedih, marah, renjana, dan sebagainya. Saya pun mulai masuk, lalu terpaksa intens menggumuli tema-tema itu.

Ternyata, hidup manusia demikian pelik.Tak pernah benar-benar lurus. Senantiasa ada saja belok-beloknya. Bahkan, sedemikian terjal, sehingga terkadang nyaris putus asa.Tapi dari pergumulan itu, seseorang lalu belajar. Dan memetik hikmah dari setiap pengalaman. Itulah universitas kehidupan yang, jika lulus, akan melahirkan manusia unggul.

Universitas yang lain adalah tempat belajar dan kuliah. Bedanya, belajar dulu baru ujian. Ketika menjadi dosen, saya lalu belajar banyak sebelum mengajar, baik formal maupun otodidak. Mendalami teori seputar creative writing. Kemudian hermeneutika, media, komunikasi, dan filsafat pada umumnya.

Mata dan hati saya jadi lain lagi memandang kehidupan. Pergaulan semakin luas. Demikian pula usia tambah terus. Itu semua membumbui cita rasa puisi. Dengan diksi dan eufoninya. Sedemikian rupa, sehingga jadi sajian menu gizi yang berbeda.

Akan tetapi, yang namanya “cita rasa” puisi tak pernah berubah. Ada pakem, ada main stream. Bahwa puisi harus begini harus begitu. Bahwa puisi adalah bahasa simbol. Bahwa puisi ada 50-an jenis. Dan sebagainya.

Jika bukan lantaran Aliman memposting puisinya di beranda FB pagi ini, saya tak menulis artikel ini. Yang unik, ia jujur. Menyebutkan sumber inspirasi. Katanya, "Terinspirasi dari Bang Masri". Saya memang, jika lagi males nulis panjang, menulis inti gagasan saja di FB.

Tapi sebuah puisi yang tidak “menggetarkan” pembaca, bukan puisi yang baik. Itulah cara saya menilai puisi-puisi mahasiswa, juga puisi para pemula yang masih dalam proses “menjadi” puisi. Tidak ada puisi yang salah. Yang ada, puisi yang belum menjadi.

Saya sudah berbagi. Bahwa dalam puisi yang penting hanya dua: dulce (indah) dan utile (berguna) --menurut Horatius. Indah dari pilihan kata yang tidak biasa dan bunyi (eufoni) enak dirasa. Berguna dari sisi gagasan, atau content-nya yang dapat dipetik hikmahnya oleh siapa saja.

Puisi memang pengalaman pribadi, tapi bukan curhat. Ia spontanitas, tapi juga ada pengalaman bersama umat manusia.

Puisi, sesungguhnya, punya kisah yang panjang. Bentukan awalnya ialah sebuah ungkapan, spontan, yang dibacakan, atau syair sebuah lagu.

Seiring berjalannya waktu. Bentukan tersebut memperoleh bentuk terstruktur yang kemudian berkembang menjadi format sajak bebas. Penyair, dengan berbagai latar yang berbeda, pengalaman yang beragam, menuangkan gagasan-gagasan mereka secara yang berbeda. Sedemikian rupa, sehingga memunculkan berbagai jenis puisi.

Setidaknya, terdapat 50 jenis puisi, dengan aneka variasi dan bentuknya. Pengalaman menunjukkan, penyair berkutat hanya pada satu dua aliran saja.Tidak pernah ada yang berkanjang pada semua jenis.

Seperti ditegaskan William Wordsworth (1770- 1850), “All good poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotions recollected in tranquility. Poetry is a beautiful manifestation of the spontaneous emotions of a poet. A poem is created when emotions find the right words to express themselves.”

Kini, di zaman serbapraktis. Orang tak lagi merasa terlalu suka diikat oleh sebuah peraturan yang rigid, lagi kaku.

Maka, puisi-bebas (free verse) menjadi pilihan dan paling disukai. Jenis yang siapa pun dapat menggubahnya. Asalkan ada gagasan yang didorong spontanitas dan hati yang digetar suatu objek. Sedemikian rupa, sehingga mendorong tangan untuk mengangkat pena, atau memencet huruf-huruf di keyboard.

Puisi bisa berbentuk curhat. Tapi tidak setiap curhat adalah puisi.

SEPERTI kita ketahui. Puisi adalah bahasa simbol. Terdapat tiga macam simbol, yakni : blank, natural, dan private symbol.

Kita tidak bicara mana simbol yang lebih super dibanding yang lain, sebab masing-masing punya daya-pikat dan daya-makna yang sama. Penyair bebas memilih kata untuk mengungkap perasaanya. Kata-kata bebas. Hanya saja, ketika dirangkai jadi puisi, punya makna simbolik.

Maka kita menemukan hal-hal “aneh” dan spesifik dalam sebuah puisi. Yang, kadangkala, hanya penyair dan Tuhan sajalah yang paham maksudnya. Bahkan, kita kerap tidak menemukan dalam kamus diksi yang digunakan penyair. Ituah simbol-pribadi! Itulah licentia poetica. Hak prerogatif penyair untuk menabrak rambu-rambu tata serta kaidah bahasa. Dan privelese itu, hanya pada puisi. Dalam konteks ini, kita memahami. Mengapa saja-sajak Sutardji unik. Ia masuk ranah licentia dan private symbol ini!

Tapi bukan berarti tak ada puisi universal, yang disukai banyak orang. Yang mengusung tema-tema umat manusia sepanjang zaman, melintas musim, memintas usia. Sebut saja karya-karya Blake, Wordsworth, Pablo Neruda. Atau di negeri kita karya Chairil Anwar, Goenawan Mohammad, Abdul Hadi, dan sebagainya.

Puisi-puisi mereka abadi, tak lekang oleh generasi dan musim. Mengapa? Sebab di puisi itu, pengalaman-spontan pribadi diangkat ke tataran universal, dengan diksi yang “aku banget”. Sedemikian rupa, sehingga tiap orang yang membaca karya mereka, merasa itu adalah pengalamannya juga. Itulah puisi yang berhasil!

Akhirnya, seperti halnya setiap pengalaman yang tidak pernah salah. Demikian pula puisi tak pernah salah. Yang ada adalah puisi yang “menjadi”. Yakni puisi yang selalu baru. Yang acapkali dibaca, senantiasa merefleksikan fakta dan pengalaman bersama umat manusia.

Puisi yang baik memang selalu "menjadi". Tidak pernah sama, tiap kali dibaca.

Selalu ada makna baru. Biar pun berkali-kali kita membacanya.

Itulah puisi yang berhasil!

Tidak ada puisi yang jelek. Yang ada: puisi yang menjadi.

Tidak ada puisi yang salah. Yang ada: puisi private symbol yang belum menjadi pengalaman bersama.

***