Hasrat untuk Berubah

Preambul:

Buku, beda dengan berita, atau sejenisnya yang gampang basi. Buku tetap aktual. Terutama pemikiran dan gagasan yang dituangkan di dalamnya.

Resensi buku ini dimuat Kompas. Saya merasa, perlu re-muat lagi. Sebab kandungan menu sajian di dalamnya, amat sangat bergizi. Siapa saja dapat memetik hikmahnya. Agar menjadi pribadi yang (semakin) kaya dan penuh mencapai ke sempurnaan, sebagai manusia, tentu saja.

Tanpa berlama-lama. Inilah muatan Resensi itu.

***

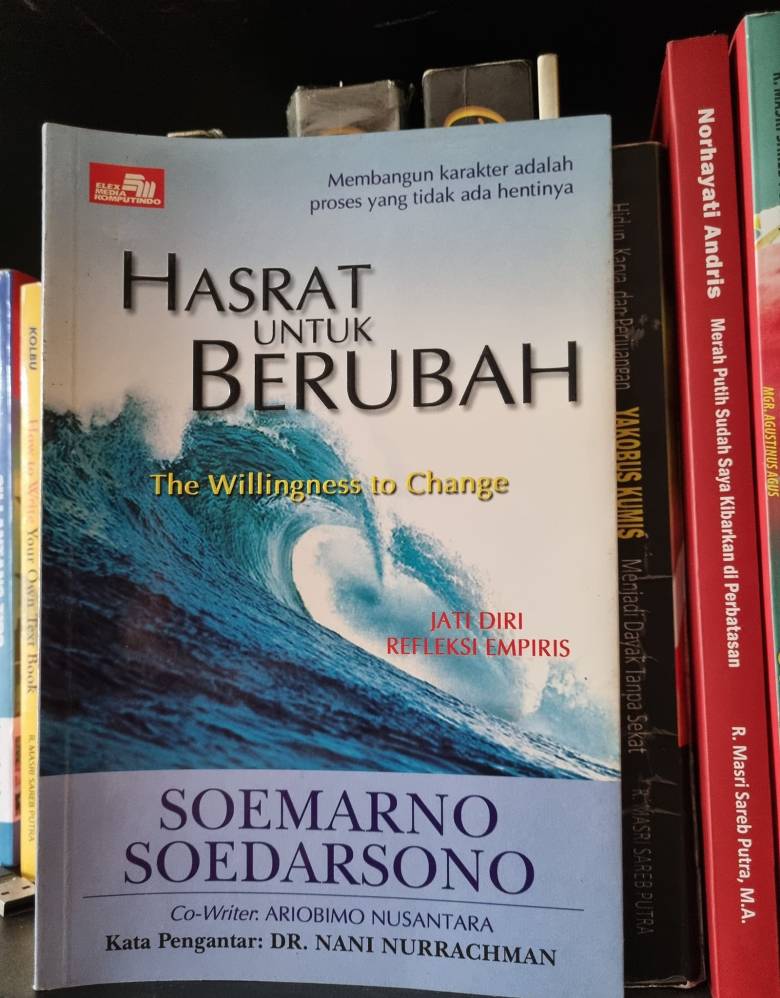

Judul buku: Hasrat Untuk Berubah (The Willingness to Change)

Penulis: Soemarno Soedarsono dan Ariobimo Nusantara

Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta Desember 2005

Tebal : xviv+178 halaman

Pada mulanya adalah hasrat. Hasrat itu telah ada sejak manusia ada. Dan hasrat itu hidup bersama-sama dengan manusia. Ia menjadi daging dan tinggal di antara kita.

Begitu sari buku yang menjadi patinya.

Apa yang ditulis dalam buku ini merupakan kristalisasi pengalaman dan pemikiran penulis sejak muda yang diangkatnya ke tataran satu tingkat diatas emperis mendekati filosofis.

Karena itu, tepat sekali subjudul buku ini, Jati Diri: Refleksi Empiris. Pada subjudul ini justru kita menemukan kekuatan kajian filosofis penulis. Untuk seterusnya, pertanyaan itu dijunjung ke tataran yang lebih luas dan dalam: siapa sesungguhnya bangsaku, bagaimana kepribadiannya, bisakah karakternya berubah dan diubah? Dan sederet pertanyaan lain menggugat, yang kesemuanya merupakan awal permulaan berfilsafat. Bukankah pertanyaan, atau keheranan, adalah awal mula berfilsafat?

Seperti diakuinya, “saya mencoba berpikir sebaliknya, pengalaman hidup saya justru banyak saya tampilkan apa adanya, tak terkecuali pengalaman hidup yang seharusnya tidak saya ungkit-ungkit lagi, …. Saya hanya berniat menyajikan semacam referensi yang bersifat refleksi emperis, memanfaatkan pengalaman hidup saya sebagai laboratorium hidup”. (hal.vi).

Hal yang menjadi kerisauan pria kelahiran 7 Agustus 1930 ini bukan dirinya sendiri. Ia sudah berhasil keluar dari ego-nya, mengatasi persoalan dirinya sendiri. Ia risau terhadap bangsanya sendiri, yang menurutnya “tidak pernah mau belajar dari pengalaman”.

Sebenarnya, banyak pengalaman getir maupun manis dialami bangsa Indonesia. Mulai dari zaman kolonial, pendudukan Jepang, kemerdekaan, hingga era reformasi. Dari penggalan sejarah bangsa dengan rentang abad itu, adakah sesuatu yang berubah pada orang dan bangsa Indonesia? Dalam arti, berubah kearah pendulum positif?

Jawaban tentu saja ada, tetapi tentu tidak selalu ke poros positif. Mental, atau menurut istilah penulis karakter, bangsa ini masih saja seperti dulu: mental kuli, mental orang upahan, dan mental tempe. Sebaliknya, sebagain lagi mewarisi mental colonial, londo ireng (belanda hitam), yang justru menjajah bangsanya sendiri. Dan penjajah itu jauh lebih sadisdan menyengsarakan dibandingkan dengan penjajahan Belanda maupun Jepang.

Menyaksikan itu semua, hati Soemarno tergerak. Sebagai jenderal dan pendidik. Ia ingin berbuat sesuatu. Ia melihat “dari atas helikopter” kondisi dan nasib bangsanya lalu bertanya-tanya. Apa penyebab utama Indonesia terus-menerus terpuruk? Mengapa demikian? Bagaimana mengatasinya? Pengajuan pertanyaan seperti itu, untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan hakiki, adalah usaha filosofis. Ia pun melakukan refleksi, dan itu adalah kegiatan filsafat.

Setelah bergumul sekian puluh tahun, akhirnya Soemarno sampai pada kesimpulan: karakter bangsa ini perlu dibangun! perlu di format ulang. Bangsa ini harus punya identitas. Harus ada kepribadian yang kokoh, yang kuat dasarnya, agar sehebat apa pun tsunami yang menguncangnya, ia tetap kokoh berdiri sebagai bangsa.

Karakter bangsa Indonesia inilah yang menurut Soemarno belum cukup kokoh fondasinya sehingga rentan terhadap serangan-serangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ketika diserang, mental dan tenaga kitasebagai bangsa tidak cukup kuat menahannya. Mental kita lemah. Kita perlu membangunnya kembali agar berubah ke arah yang positif. Dan hasrat untuk berubah ke arah yang positif itu adalah the willingness to change.

Menurut penulis, titik pijak perubahan dimulai dengan hal yang sederhana, “mengenali diri sendiri” (Bab 1). Mengenai diri sendiri tampak sepele, tetapi sebenarnya sangat dalam maknanya. Para filsuf Yunani, yang kini pemikirannya diadopsi dunia anatomi dan kedokteran, misalnya, bahkan menganjurkan agar kita selalu mengenal diri sendiri. Peringatan untuk mengenal diri sendiri bahkan dipatenkan dalam sebuah gerbang depan kuil di sebuah kota Yunani, gnothe seauton- kenali dirimu!

Sebagai contoh tidak mengenal diri sendiri, yang kemudian berakibat pada rusaknya karakter bangsa, ialah kita menyangka kita sendiri satu golongan saja. Kita tidak mengakui bangsa ini plural. Ini jelas wujud dari tidak mengenal diri sendiri.

Jangankan sampai pada tataran membangun mentalitas dan karakter bangsa, mengenal diri sendiri (sebagai bangsa) saja kita belum. Jadi, langkah dan usaha kita masih jauh. Namun, semua itu tentu dimulai dari hasrat. Hasrat yang terus membara akan menjadi kata-kata. Kata-kata yang sering dan berkali-kali diucapkan akan menjadi kebiasaan (habit). Kebiasaan akan menjadi karakter yang sulit untuk diubah. Itulah lingkaran perubahan. Dan lingkaran itu dapat kita temukan dalam buku ini.

Selain mencerahkan, buku ini juga membuat kita mafhum tentang bagaimana berubah. Hal yang dianjurkan agar bisa berubah pun sangat sederhana dan mudah dilakukan: mulai dari alif, dari hasrat atau kehendak (bukan desire) untuk berubah.

Jadi, berubahlah ke arah yang positif.