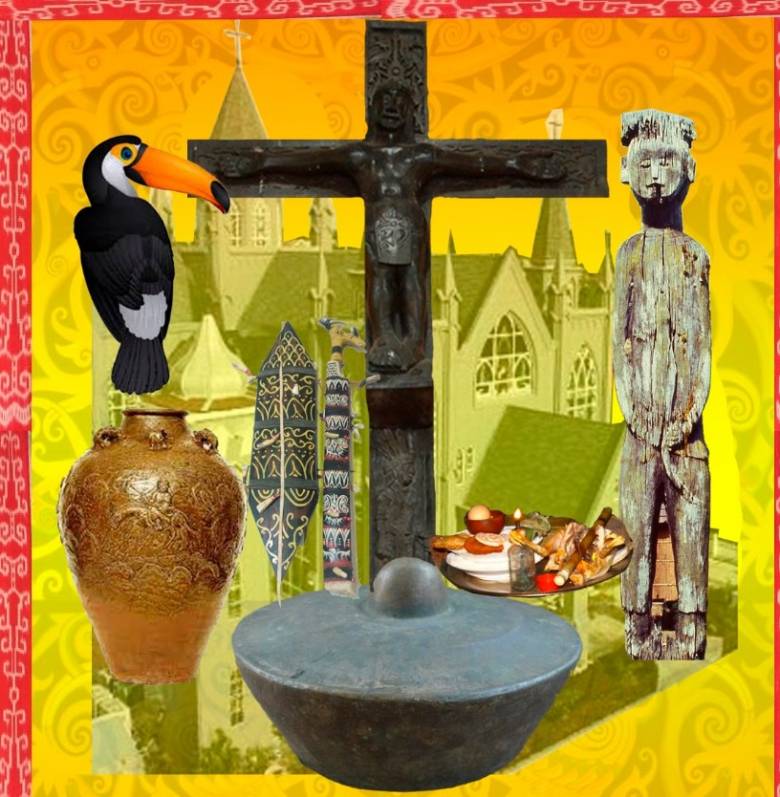

Manusia Dayak dan Kebudayaannya Harus Jadi Locus Theologicus

Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya Web YTPrayeh.com ini. Web ini, bagi saya pribadi, tidak saja menjadi media untuk menuangkan pemikiran atau pengalaman dalam bentuk tulisan, tapi juga sungguh menjadi gudang pengetahuan. Khususnya tentang tradisi, budaya dan adat-istiadat suku Dayak yang hidup di bumi Kalimantan.

Bagi saya yang adalah seorang pelayan pastoral (pastor Katolik), ragam tulisan tentang tradisi dan budaya Dayak bukan hanya sekadar penambah wawasan, melainkan sungguh dapat menjadi sumber berharga dalam memahami dan mendalami manusia Dayak dan kebudayaannya.

Upaya memahami dan mendalami tersebut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari identitas saya sebagai seorang pastor. Karena itu, upaya tersebut akan selalu saya lakukan dalam terang Injil. Dengan kata lain, manusia Dayak beserta dengan kekayaan budayanya akan saya jadikan sebagai locus theologicus (ruang berteologi).

Ruang di sini bukan pertama-tama menyatakan tempat geografis. Dia lebih mengatakan tentang ruang kultural, sosial, relasional, bahasa yang menyertainya. Dia berkaitan dengan kekayaan pengalaman hidup sehari-hari. Berbicara tentang ruang subjektif pengalaman eksistensial hidup sehari-hari manusia (Robert Pius Manik, dkk: 2020).

Sementara itu dengan theologicus mau mengatakan bahwa pengalaman eksistensial manusia itu hendak dilihat dalam terang pewahyuan diri Allah. Gereja Katolik, dalam Teologi Wahyu dan Iman, memberikan penekanan akan pentingnya pengalaman manusia. Wahyu dilihat sebagai komunikasi pribadi antara Allah yang transenden dengan manusia yang di bumi ini. Allah yang tak kelihatan itu dari kepenuhan cinta kasih-Nya menganugerahkan diri kepada manusia, menyapa mereka, bergaul dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Inilah hakikat dari wahyu. Dan aspek personal, yaitu pertemuan pribadi antara Allah dan manusia menjadi aspek yang paling digarisbawahi (Nico Syukur Dister: 2004).

Bila saya mengatakan manusia Dayak dan kebudayaannya “harus” menjadi locus theologicus, barangkali tidak semua dari kita akan sepakat. Hal ini tentu bisa dipahami karena dalam menanggapi soal perjumpaan iman dan budaya kita memiliki sikap dan pendirian yang berbeda. Sebagai seorang pastor Katolik tentu saya hendak berbicara dengan berangkat dari sikap dan pandangan Gereja Katolik tentang kebudayaan manusia itu sendiri.

Dan juga berbicara dengan berangkat dari pengalaman hidup dan berkarya di tengah-tengah suku Dayak. Dari aneka pengalaman pastoral, saya harus jujur mengakui kalau kerap kali mengalami pergumulan dalam mewartakan Kristus yang adalah Juruselamat dunia. Pergumuluan itu sering muncul ketika pewartaan saya berjumpa dengan gerak hidup manusia Dayak yang hampir selalu diwarnai oleh ritual dan upacara adat. Saat kelahiran, mandi pertama kali di sungai, saat menanjak dewasa, saat ada orang sakit, menikah, kematian, kegiatan terkait perladangan, pesta-pesta adat, pembangunan rumah, masuk rumah baru, dan lain-lain, selalu ada ritual-ritual khusus yang dilakukan.

Perjumpaan tersebut, meski seringkali menimbulkan ketegangan, kesulitan dan tantangan, tidak kemudian membuat saya tergesa-gesa menyimpulkan bahwa tradisi, budaya dan adat-istiadat orang Dayak itu jelek adanya. Karena itu harus dibuang dan ditinggalkan.

Dalam menyikapi perjumpaan iman dan budaya, saya selalu berpegang pada petuah dari Louis J. Luzbetak, seorang pastor, teolog dan antropolog. Dia mengingatkan bahwa seorang pewarta Injil yang baik itu bukanlah seorang pengkhotbah yang baik, melainkan seorang pendengar yang baik.

Dan dalam upaya menjadi seorang pendengar yang baik, saya selalu berpedoman pada sikap dan pandangan Gereja Katolik yang meyakini bahwa Warta Gembira tentang Kristus dan kebudayaan manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Konsili Vatikan II, dalam dokumen Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (Gaudium et Spes), memberikan tempat khusus untuk menguraikan pemahaman tentang kebudayaan (art. 53-62).

Salah satu pokok pengajaran berkaitan dengan pentingnya kebudayaan manusia dalam tugas pewartaan Gereja ditandaskan oleh Konsili sebagai berikut: “Sebab Allah, yang mewahyukan diri-Nya sepenuhnya dalam Putra-Nya yang menjelma, telah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman. Aneka ragam budaya manusia sungguh dapat menjadi medan pewartaan Gereja menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan tentang Kristus, untuk menggali dan semakin menyelaminya, serta untuk mengungkapkannya secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beraneka ragam” (Gaudium et Spes art. 58).

Selain Konsili Vatikan II, pengajaran dari mendiang Paus Yohanes Paulus II juga selalu saya jadikan pedoman. Pada masa kepausannya, Bapa Suci pernah membentuk Dewan Kepausan untuk Kebudayaan (Pontificium Consilium de Cultura) pada 20 Mei 1982. Pembentukan tersebut, sebagaimana ditandaskan dalam salah satu dokumennya, Tentang Pendekatan Pastoral terhadap Budaya, didasarkan pada kenyataan bahwa dari sejak Injil pertama kali diwartakan, Gereja sudah dikenal sebagai sebuah proses perjumpaan dan keterlibatan dengan budaya (art. 1).

Gereja mau membuka diri terhadap budaya manusia karena meyakini bahwa semua budaya “merupakan sebuah upaya untuk merenungkan misteri dunia dan secara khusus misteri pribadi manusia: upaya ini merupakan sebuah jalan untuk memberikan penyataan terhadap dimensi transenden dari hidup manusia. Inti dari setiap budaya manusia ialah pendekatannya terhadap misteri yang paling agung: misteri Allah sendiri” (art. 1).

Pembentukan Dewan Kepausan untuk Kebudayaan oleh Paus St. Yohanes Paulus II bukanlah sebagai penanda bawah beliau baru menyadari pentingnya budaya manusia dalam tugas pewartaan Gereja. Jauh sebelum Dewan Kepausan ini terbentuk, Bapa Suci sudah menegaskan hal tersebut dalam ensiklik pertamanya Redemptor Hominis (1979).

Berkaitan dengan relasi antara misi Gereja dan kebebasan manusia, beliau mengajarkan: “Sikap misioner selalu mulai dengan cita rasa menghargai secara mendalam “apa yang ada pada manusia” (Bdk. Yoh. 2:25), apa yang oleh manusia sendiri telah dikaji dalam lubuk jiwanya mengenai persoalan apa yang paling penting dan mendalam. Misi, Bapa Suci melanjutkan, dengan demikian tidak pernah berupa penghancuran, melainkan mengangkat dan membangun secara segar.” (art. 12)

Sikap menghargai secara mendalam “apa yang ada pada manusia” mengingatkan saya akan model pendekatan antropologi sebagai salah satu model dalam menjalankan sebuah teologi yang kontekstual. Adalah Stephen B. Bevans yang menggagas model tersebut. Dalam bukunya Models of Contextual Theology (1992), dia mengemukakan bahwa apa yang penting dari model antropologi ialah pemahaman bahwa Kristianitas itu berbicara tentang pribadi manusia dan pemenuhannya. Model ini memusatkan diri pada nilai dan kebaikan dari anthropos (pribadi manusia).

Dalam model ini, kodrat manusia dan konteks manusia itu sendiri, dipandang baik, kudus dan bernilai. Dalam pemahaman ini, model antropologi akan menekankan bahwa di dalam budaya manusia-lah kita dapat menemukan pewahyuan Allah. Mereka yang menenggelamkan diri dalam model ini berusaha mencari pewahyuan dan penyataan diri Allah yang tersembunyi dalam nilai-nilai, pola-pola relasional dan keprihatinan-keprihatinan dari sebuah konteks.

Karena di dalam budaya manusia kita dapat menemukan pewahyuan diri Allah, sikap untuk mau mengadakan dialog yang jujur dan sabar dengan kebudayaan manusia sangat diperlukan. Konsili Vatikan II, dalam hal ini, mengajarkan untuk meneladan Kristus sendiri:

“Kristus sendiri menyelami hati sesama-Nya dan melalui percakapan yang sungguh manusiawi mengantar mereka kepada terang Ilahi. Begitu pula hendaklah para murid-Nya, yang secara mendalam diresapi oleh Roh Kristus, memahami sesama di lingkungan mereka dan bergaul dengan mereka sehingga berkat dialog yang jujur dan sabar itu mereka makin mengetahui harta-kekayaan manakah yang oleh Allah dalam kemurahan-Nya telah dibagikan kepada para bangsa. Serta merta hendaklah mereka berusaha menilai kekayaan itu dalam cahaya Injil, membebaskannya, dan mengembalikannya kepada kekuasaan Allah Penyelamat.” (Ad Gentes art.11).

Pemahaman di atas semakin menegaskan bahwa kerelaan untuk menggali dan menyelami budaya lokal kiranya menjadi suatu keharusan bagi Gereja dalam upaya menghadirkan Kerajaan Allah demi keselamatan umat manusia. Namun harus tetap diingat kembali, sekalipun konteks budaya lokal harus dinilai dalam terang Injil, tidaklah kemudian Gereja mengklaim bahwa setiap jawaban terhadap persoalan umat hanya berasal dari dirinya. Untuk hendak mengatakan bahwa dalam usaha membangun Kerajaan Allah, dialog yang jujur dan sabar dengan kebudayaan lokal kiranya menjadi sangat penting. Dengan cara demikian, Gereja bisa menyusun kebijakan-kebijakan pastoral yang tertuang dalam arah dasar Keuskupan maupun Paroki dengan bertolak dari dalam dunia simbol dan adat masyarakat lokal.

Poin terakhir di atas merupakan salah satu yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Dalam memikirkan kembali hubungan manusia dengan lingkungan, Bapa Suci menegaskan agar kita harus memperhitungkan sejarah, budaya dan arsitektur lokal, untuk mempertahankan identitas aslinya. Menurutnya, mengklaim bahwa semua kesulitan dapat diselesaikan melalui peraturan yang seragam atau intervensi teknis, cenderung mengabaikan kompleksitas masalah-masalah lokal yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat setempat (art. 143-144).

Lebih lanjut Bapa Suci menekankan bahwa:

"Pengembangan kelompok sosial mengandaikan suatu proses sejarah yang berlangsung dalam suatu konteks budaya, dan membutuhkan keterlibatan terus-menerus, terutama dari pelaku masyarakat lokal, dengan bertolak dari budaya mereka sendiri. Hal tersebut hendak menegaskan bahwa gagasan tentang kualitas hidup tidak dapat dipaksakan, tetapi harus dipahami dari dalam dunia simbol dan adat yang menjadi milik masing-masing kelompok manusia."( art. 143-144)

Dalam setiap komunitas manusia memang terdapat nilai-nilai baik yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membangun kelompok tersebut dari dalam. Dengan menjadikan manusia Dayak beserta dengan kebudayaannya sebagai locus theologicus bukan saja karena dalam tradisi dan budaya mereka ada elemen-elemen baik yang sungguh dapat dijadikan sarana oleh Gereja dalam mewartakan Kristus, Sang jalan, kebenaran dan hidup, melainkan juga agar orang Dayak sungguh dapat menjadi ragi, garam dan terang bagi dunia.