Buku ke-210: Mulai dari Alif

Pada akhirnya, angka tidak hanya berhenti sebagai bilangan. Ia adalah jejak.

Angka itu sendiri sebenarnya abstrak. Kadang tak kasatmata. Tapi menunggu ditafsirkan. Atau sekadar disusuri, seperti puisi yang tidak pernah selesai dibaca, karena kita membaca bukan untuk selesai, melainkan untuk menghidupi kembali apa yang telah kita lalui.

Buku ke-210. Angka ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, seperti wahyu. Tidak. Ia datang perlahan. Berjalan kaki. Kadang terpincang-pincang. Dan ketika sampai di depan pintu, saya bahkan nyaris lupa bahwa saya pernah menanti.

Saya masih ingat betul buku perdana itu. Flamboyan Kembali Berbunga, 1987.

Diterbitkan Nusa Indah, di kota kecil bernama Ende, Flores—tempat Soekarno pernah diasingkan, dan barangkali —kalau kita percaya pada isyarat-isyarat sejarah— tempat di mana kata-kata menemukan ulang kelahirannya. Sebuah cerbung yang tumbuh dari lembar sastra dan budaya harian Jawa Pos. Saya tulis ketika masih mahasiswa di Malang. Basuki Soejatmiko Redakturnya. Ketika Dahlan Iskan masih muda. Tatkala dia menulis belum serenyah sekarang.

Fitrah Cerbung waktu itu memang melalui jalan multi-royalties. Dari Cerbung lalu menjadi novel. Lalu menjadi pernyataan: “Saya bisa menulis buku.” Tapi waktu itu, saya belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi sabda yang mengejar saya seumur hidup.

Saya percaya, fiat voluntas tua. Jadilah kehendak-Mu. Tapi kadang, dalam hidup penulis, kehendak itu bukan selalu milik langit. Ia datang dari bawah meja, dari tumpukan buku, dari dialog diam dengan paragraf-paragraf tua, dari kerinduan yang entah kepada siapa.

Tahun 2005, saya membuat nazar. Waktu itu, buku saya bisa dihitung dengan jari tangan sebelah. Dan saya berkata pada diri sendiri —atau entah pada siapa, karena kadang kita bicara bukan untuk didengar—“Suatu hari nanti, jumlah buku saya harus lebih banyak dari bilangan usia saya.”

Apa yang saya katakan saat itu tidak lain adalah janji pada masa depan. Dan masa depan, seperti yang sering kita tahu belakangan, bisa jadi sesuatu yang licin, berubah-ubah, dan sering kali mengejek keteguhan kita. Tapi seperti juga orang yang belajar mengaji dari alif, kita harus mulai dari satu. Dan satu itu tidak selalu mudah.

Menulis buku tidak seperti menggambar garis lurus. Ia lebih menyerupai menyulam, atau membatik di malam hari, saat tidak ada suara lain kecuali desir nyamuk dan dengung sunyi yang menjalar pelan ke tulang belakang.

Menulis artinya menekuni catatan kaki. Kadang satu footnote bisa membawa saya ke hutan yang tak bernama. Saya bisa berhari-hari di situ. Menyibak semak. Mencium aroma kertas tua. Menafsir. Lalu menulis ulang. Tak jarang saya tidak keluar rumah, dan dunia menjadi hanya dua hal: teks dan waktu.

Tapi dari situlah semuanya tumbuh.

Saya percaya, fiat voluntas tua. Jadilah kehendak-Mu. Kun fayakun.

Tapi kadang, dalam hidup penulis, kehendak itu bukan selalu milik langit. Ia datang dari bawah meja, dari tumpukan buku, dari dialog diam dengan paragraf-paragraf tua, dari kerinduan yang entah kepada siapa.

Buku ke-210 ini bukan kemenangan. Ia hanya titik. Seperti titik pada akhir kalimat, yang bukan berarti akhir, melainkan jeda. Karena saya tahu, akan ada buku ke-211. Dan siapa tahu, ketika angka usia saya menyentuh 90: jumlah bilangan buku akan melampaui jumlah hari dalam satu musim.

Ada pepatah, "Mengaji dari alif."

Saya tidak tahu siapa pertama kali mengucapkannya. Tapi saya tahu maknanya. Di mana pun kita mulai, kebenaran itu bulat. Dan kadang, kebenaran itu hadir dalam bentuk buku.

Satu demi satu. Menjadi lingkaran yang terus mengembang. Seperti doa yang tidak pernah putus.

***

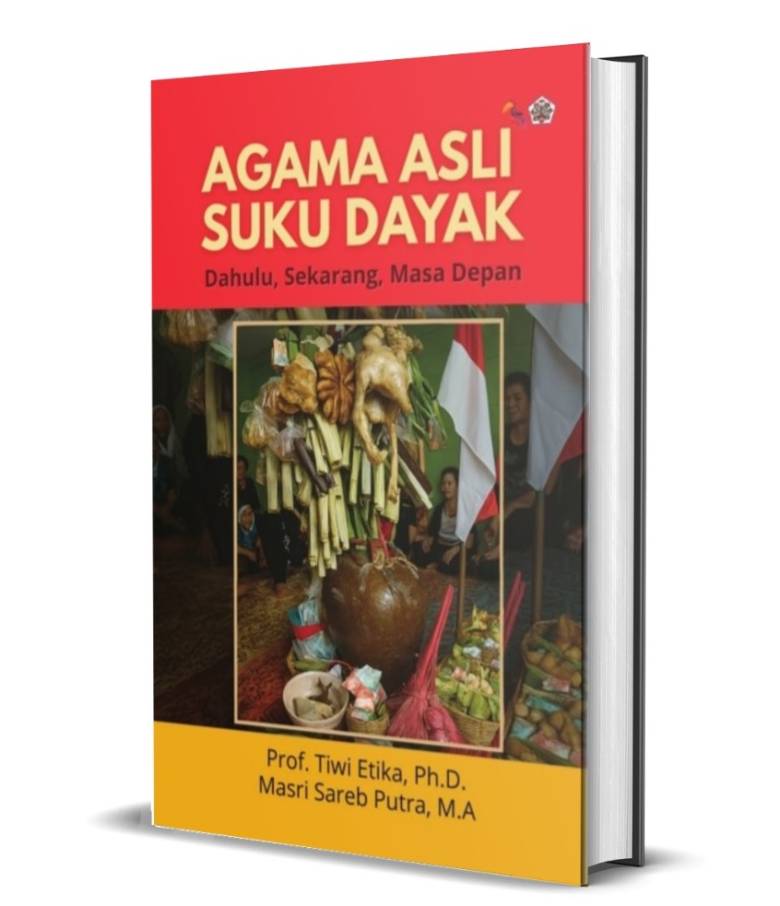

Buku ini, pada awalnya, tak diniatkan sebagai kolaborasi. Tapi seperti yang kerap terjadi dalam peristiwa yang penting: ia terjadi karena pertemuan.

Saya dan Profesor Tiwi Etika datang dari dua jalur berbeda, dua horizon yang awalnya seperti tak bertaut. Ia, perempuan penganut Kaharingan. Lebih muda secara umur, tapi tua secara pengetahuan. Tiwi meraih Ph.D. filsafat di India, menyusuri jejak-jejak pemikiran dari pinggir-pinggir footnotes di Belanda.

Sementara saya dari teologi dan filsafat, lebih banyak berkutat dengan Bakker, Kalvin, Otto, Bevans, Thomas Aquinas —dan tentu masuk jargon dan memamah-biak terminologi khusus tesaurus Latin, semisal: sensus divinitas, tremendum et fascinans, dan ide tentang seminarium verbi. Kami bertemu bukan di titik tengah, tapi di tepi. Di tepi yang memungkinkan percakapan.

Dan di sanalah buku ini lahir: dari percakapan yang nyaris seperti perdebatan yang hangat, keras kepala, tapi jujur.

Saya sempat setengah mati meyakinkan Prof. Tiwi: bahwa dalam ranah akademik, istilah yang baku adalah “agama asli,” bukan “agama asal.” Ia menatap saya, awalnya tak percaya, seakan saya sedang mengusik bahasa ibunya. Tapi lambat-laun, melalui contoh, catatan kaki, dan tumpukan referensi, ia mulai menerima. Bukan karena kalah, tapi karena paham. Dan saya pun belajar. Tentang kepercayaan yang tumbuh dari tanah, dari air sungai, dari roh nenek moyang yang tak tercantum dalam kamus barat tapi hidup dalam upacara, dalam nyanyian, dalam kebiasaan sehari-hari.

Kami pun saling silang, saling sambung. Bagai tutup dan botol, saling memerlukan agar isi tak tumpah. Kolaborasi kami bukan sekadar kerja sama, tapi semacam pernikahan pemikiran: yang satu membawa benih, yang lain rahim.

Buku ini, maka, bukan dua tangan yang menulis terpisah. Ia satu tubuh. Satu suara yang lahir dari dua napas. Seperti Kaharingan dan "Agama Asli" Dayak: berbeda nama, tapi berpijak pada akar yang sama. Pada rasa hormat terhadap yang tak kelihatan, pada pengakuan akan yang kudus yang tinggal dalam hutan, sungai, dan manusia itu sendiri.

Tangerang, 12 April 2025