Orang-Orang Hakka di Sanggau dalam Novel

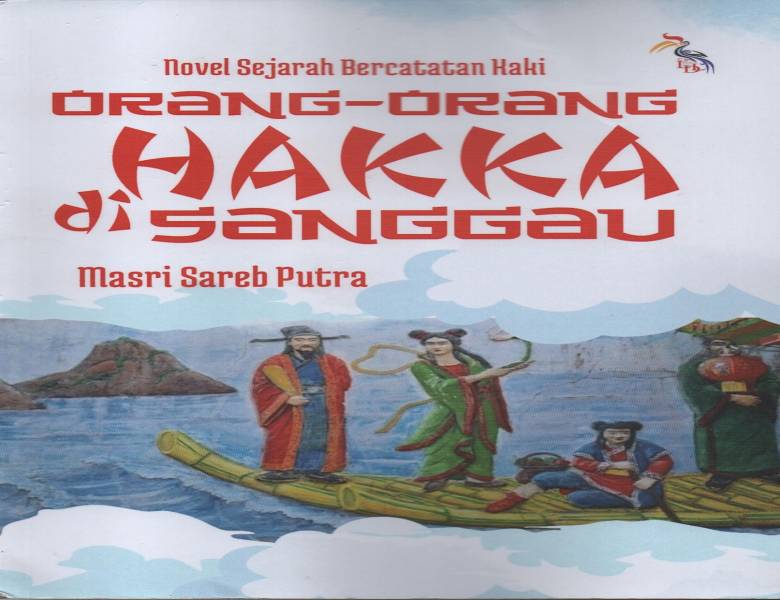

Judul: Orang-Orang Hakka di Sanggau

Penulis: Masri Sarep Putra

Tahun terbit: 2025

Penerbit: Pustaka Literasi Dayak

Tebal: viii + 635

ISBN:

Orang-orang Hakka, yang dulunya menjadi bagian integral dari kota ini, kini menjadi buruan. Mereka dihalau dari kampung-kampung mereka, dikejar-kejar seperti binatang buruan. Dalam sekejap, semua yang mereka miliki— tanah, rumah, bahkan darah mereka—dirampas, dibakar, dan dihancurkan. (267)

Banyak karya fiksi berupa novel dan cerita pendek yang mengisahkan tentang masalah Tionghoa. Kebanyakan karya fiksi bertema Tionghoa berkisar pada persoalan hubungan pernikahan antara orang Tionghoa dengan etnis lain dan orang Tionghoa sebagai korban kerusuhan. Juga tentang perjumpaan orang Tionghoa dengan Islam. Atau ada juga satu dua karya fiksi yang menuangkan biografi seorang tokoh. Tapi sangat jarang yang membahas topik Tionghoa sebagai sebuah komunitas.

“Orang-Orang Hakka di Sanggau” karya Masri Sareb Putra ini adalah satu dari sedikit karya sastra bertema Tionghoa yang membahas Tionghoa sebagai sebuah komunitas. Masri menggambarkan komunitas Tionghoa di Sanggau, terutama dari sisi perjumpaannya dengan suku Dayak dan suku Melayu. Ia mengisahkan bagaimana semangat persatuan dibangun diantara ketiga suku tersebut. Tentu saja membangun persatuan tidaklah mudah. Masri menggambarkan bagaimana dinamika perjumpaan antarsuku tersebut. Termasuk juga tentang kerusuhan tahun 1967 yang meninggalkan luka yang menganga.

Alih-alih menggunakan gaya berkisah deskriptif, Masri memilih membingkai cerita komunitas Tionghoa Sanggau dalam gaya cerita silat ala Kho Ping Hoo. Pemilihan gaya bercerita ala Kho Ping Hoo ini menambah asyiknya membaca novel ini. Masri menggunakan tokoh rekaan bernama Kwee Seng Ong. Ia juga memasukkan tokoh-tokoh Macan Gaingk, Tung Janggut (Dayak) dan Lim Khok Seng; Liu Shan, Ban Theng, Tong Guan (Hakka), Bungai, Tengku Abdul (Melayu) dan sebagainya. Perjumpaan para tokoh tersebut digambarkan interaksi para pendekar silat.

Ia juga menciptakan “Pedang Tiga Warna” untuk menggambarkan persatuan ketiga suku yang menghuni Kawasan Sanggau. Pedang tiga warna ini adalah sarana untuk mencapai harmoni. Pedang tersebut dipakai oleh para tokohnya dalam mengarungi dinamika hubungan antarsuku di Sanggau.

Sejak awal cerita, Masri menggambarkan bahwa kedatangan orang-orang Hakka ke Sanggau bukanlah dalam rangka mengeksploitasi sumber daya. Ia mengisahkan bahwa kedatangan orang-orang Hakka ini adalah untuk mencari tempat hidup yang baru. Mencari tanah air yang baru. Beberapa kutipan berikut ini adalah gambaran bagaimana orang-orang Hakka tersebut memaknai kehadirannya di Sanggau: “Jika kita datang dengan keserakahan, mereka akan menelan kita hidup-hidup. Tapi jika kita datang dengan keberanian dan hati yang jernih, mereka mungkin memberikan jalan“ (hal. 77). “Apakah manusia benar-benar layak menguasai bumi ini?” (hal. 84). “Siapa pun yang berani melawan alam akan binasa oleh kekuatan yang tak pernah mereka pahami.” (100)

Selain mengisahkan awal kedatangan dan interaksi yang begitu intensif dengan suku Dayak, Masri juga mengisahkan perjumpaan orang Hakka dan orang Dayak dengan Agama Katholik di tahun 1925 (195). Kisah perjumpaan orang Hakka dengan Katholik diwujudkan dengan berjumpanya Keluarga Mongsen dengan Pastro Casianus. Orang Hakka di Sanggau berperan penting sehingga Sanggau menjadi Keuskupan madiri pada tangga 8 Juni 1982.

Masri menguraikan dengan cukup detail kerusuhan tahun 1967 yang melibatkan orang Dayak dan orang Tionghoa di Sanggau. Kerusuhan berakibat pada penderitaan mendalam bagi orang Hakka. Kerusuhan yang mengoyakkan hubungan antara orang Tionghoa dengan orang Dayak yang sudah terjalin mesra beberapa abad sebelumnya. Orang-orang Hakka, yang dulunya menjadi bagian integral dari kota ini, kini menjadi buruan. Mereka dihalau dari kampung-kampung mereka, dikejar-kejar seperti binatang buruan. Dalam sekejap, semua yang mereka miliki - tanah, rumah, bahkan darah mereka dirampas, dibakar, dan dihancurkan (hal. 267). Banyak dari warga Tionghoa Sanggau yang melarikan diri sampai ke Singkawang dan Pontianak.

Kisah sesalahpahaman ini digambarkan melalui kisah percintaan antara Mei Hwa (Tionghoa) dengan Narung (Dayak). Penggambaran sebuah kenangan pahit tentang cinta yang tak sampai.

Tragedi yang penuh darah ini akibat dari provokasi pihak luar. Provokasi dari kekuatan hitam yang membenturkan orang Dayak dengan orang Tionghoa di Sanggau. Masri memberi kesimpulan berdasarkan dokumen-dokumen yang ia riset. Kesimpulannya adalah bahwa tragedi ini bukanlah tentang Dayak melawan Tionghoa. Ini adalah tentang kekuasaan yang haus darah, tentang manusia-manusia rakus yang menjadikan saudara sebagai musuh (hal. 421).

Meski terkoyak luka menganga, tetapi orang Dayak dan orang Tionghoa bahu-membahu memperbaiki hubungan yang ternoda tersebut. Masri menggambarkan pemulihan hubungan tersebut melalui upacara sumpah darah. Pulihnya hubungan antara orang Dayak, Melayu dan Tionghoa di Sanggau membuat wilayah ini menjadi sebuah wilayah yang Makmur Sejahtera.

Kesimpulannya, orang-orang Hakka di Sanggau adalah pewaris sejati dari tanah ini, bukan hanya sebagai pendatang yang mencari harapan, tetapi sebagai pahlawan yang menyulam kisah mereka dalam aliran darah kota ini (hal. 438). 903